「技能検定」とは、厚生労働省が管轄する国家検定制度で、建設業を含む多くの職種において、技能のレベルを客観的に評価する制度です。

このページでは、建設業に関係する技能検定の概要や、建設業許可の取得に役立つ資格について解説します。個人事業主や小規模事業者の方が、許可取得や業種追加に活用できる情報もご紹介します。

建設業で役立つ!技能検定とは?

「技能検定」は、厚生労働省が実施している国家資格制度で、建設業をはじめとした多くの職種で「技能のレベル」を証明できるものです。建設の現場でも、高い技術力や経験を持つ職人を客観的に評価する仕組みとして活用されています。

現在、全国で100種類以上の技能検定が設定されており、建設業に関係するものも数多くあります。

建設業関係だけで34種類以上の技能検定

厚生労働省の分類によると、建設業に関係する技能検定はなんと34種類。たとえば、大工、とび、左官、配管、鉄筋施工など、各専門職ごとに検定があります。

これは全職種の中で最も多く、建設業がインフラを支える重要な産業であること、そして専門技術を持つ職人が非常に重視されていることの表れです。

多くの建設系技能検定は、以下のような等級制度になっています。

技能士は専任技術者になることができます!

建設業許可にはハードルが高い人的要件が2つがあります。

- 経営業務の管理責任者の要件

- 専任技術者の要件

この中で、今回のテーマに関わりのある2の専任技術者についてご説明します。

【許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある】

営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。

- 定められた国家資格を持っている

- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある

- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある

- 10年以上の実務経験がある

技能士は強力な武器!

そこで1級技能士はパターン1、2級技能士はパターン2に該当し、建設業許可の取得において非常に強力な武器になります。なお、2級技能士は資格合格後、3年の実務経験を証明すればよいです!

10年以上の実務経験の証明は不要なので、建設業許可を取得しやすくなることはもちろんですし、すでに取得している建設業許可の業種を増やすことが可能になります。

▼技能検定の職種と専任技術者になることができる建設業種

| 技能士種類 | 専任技術者になることができる 建設業種 |

|---|---|

| 型枠施工 | 大工工事業 とび土工工事業 |

| ウェルポイント施工 | とび土工工事業 |

| 路面標示施工 | 塗装工事業 |

| 建築大工 | 大工工事業 |

| 左官 | 左官工事業 |

| とび | とび土工工事業 |

| コンクリート圧送施工 | とび土工工事業 |

| 冷凍空気調和機器施工 | 管工事業 |

| 配管 | 管工事業 |

| タイル張り | タイル・れんが・ブロック工事業 |

| 築炉 | タイル・れんが・ブロック工事業 |

| ブロック建築 | 石工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 |

| 石材施工 | 石工事業 |

| 鉄工 | 鋼構造物工事業 |

| 鉄筋施工 | 鉄筋工事業 |

| 工場板金 | 板金工事業 |

| 建築板金 | 屋根工事業 板金工事業 |

| かわらぶき | 屋根工事業 |

| ガラス施工 | ガラス工事業 |

| 塗装 | 塗装工事業 |

| 畳製作 | 内装仕上工事業 |

| 内装仕上げ施工 | 内装仕上工事業 |

| 表装 | 内装仕上工事業 |

| 熱絶縁施工 | 熱絶縁工事業 |

| 建具製作 | 建具工事業 |

| カーテンウォール施工 | 建具工事業 |

| サッシ施工 | 建具工事業 |

| 造園 | 造園工事業 |

| 防水施工 | 防水工事業 |

| さく井 | さく井工事業 |

有資格者はご相談ください

専任技術者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。

「資格はあるけど要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

3年間の実務経験の証明方法

実務経験の証明方法は、現在所属している会社(自分の会社や個人事業主)での経験を使用する場合と前職での経験を使用する場合によって変わります。

現在所属している会社(自社や事業主・元事業主)

建設業許可がない現在所属している会社または個人事業主(元事業主)として3年以上の実務経験を積んできた場合、工事を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は工事に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。

しかし、これは申請する都道府県によって、準備する書類が違うので注意が必要です。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を1都3県ごとにまとめましたので、ご確認ください。

| 都道府県 | (元)個人事業主の経験 | 法人役員・従業員の経験 |

|---|---|---|

| 東京都 | ①確定申告書(受付印のあるもの) ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) | ①社会保険の加入記録 ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |

| 神奈川県 | 請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分) | ①登記事項証明書(役員のみ)or 社会保険の加入記録 ②請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分) |

| 埼玉県 | 請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) | ①登記事項証明書(役員のみ)or 社会保険の加入記録 + ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |

| 千葉県 | ①確定申告書(受付印のあるもの)or 市町村発行の課税証明書 ※確定申告書が紛失、かつ、課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件 ②請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) | ①社会保険の加入記録 ②請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) |

工事実績確認の請求書には該当業種の工事が明確にわかる必要があります。

例えば、内装仕上工事業を取得したい場合は請求書内に「内装工事」や「クロス張替え工事」など。「リニューアル工事」「リフォーム工事」など工事内容があいまいだと工事仕様書・見積書・材料一覧表などを求められるので注意しましょう。

手元にある請求書で3年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!

建設業許可のある前職で実務経験を積んだ場合

許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。しかし、前職からの協力を得られない方も非常に多いので、連絡を取ることなくクリアする様々な方法を把握しております!

建設業許可のない前職で実務経験を積んだ場合

許可のない前職での経験の場合は、前職の協力が不可欠なため、証明ハードルは非常に高いです。当時の会計資料などを入手する必要もあるので、正直諦めるほうが良いことが多いです。

経営業務の管理責任者もハードルが高いです

建設業許可を取得する際に「経営業務の管理責任者(経管)」の要件も非常につまずきやすいです。

この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。

▼経営業務の管理責任者として認められるパターン

- 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)

- 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者

- 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者

- 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。

- 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。

(例)

・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。

・個人事業主として5年以上の経験がある。

・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。

専任技術者の要件とは異なりますので、違いをきちんと把握しておきましょう!

経営業務の管理責任者の要件証明には判断が難しいこともありますので、今すぐ無料相談をご活用ください!

経営業務の管理責任者も専任技術者も常勤証明が大変

「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」も必ず営業所に常勤させ、それを証明しなければいけません。

常勤性の証明書類は税金や社会保険関係の書類が多く、行政書士でも詳しくない方が多いです。ウィルホープ行政書士事務所では、細かい部分までご案内が可能ですので、ご自身で判断するのではなく、一度ご相談ください。

※申請する都道府県によって書類が変わりますので注意が必要です。

▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法

▼厚生年金関係で常勤性を証明する方法

▼住民税関係で常勤性を証明する方法

▼健康保険組合関係で常勤性を証明する方法

なお、採用した直後に常勤性を証明するのは、下記3パターンしかないかなと思います。

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

なお、実際に常勤はしているのに、他社からも給料が発生していることで、常勤性が認められないことが多いです。

以前は健康保険証だけで常勤性を証明できていたので、いわゆる名義貸しで建設業許可をとれていたケースも多いようですが、健康保険証が廃止されたことでかなり厳しくなりました。

常勤性証明が非常勤証明になってしまうこともありますので、お困りの方は今すぐ無料相談をご活用ください。

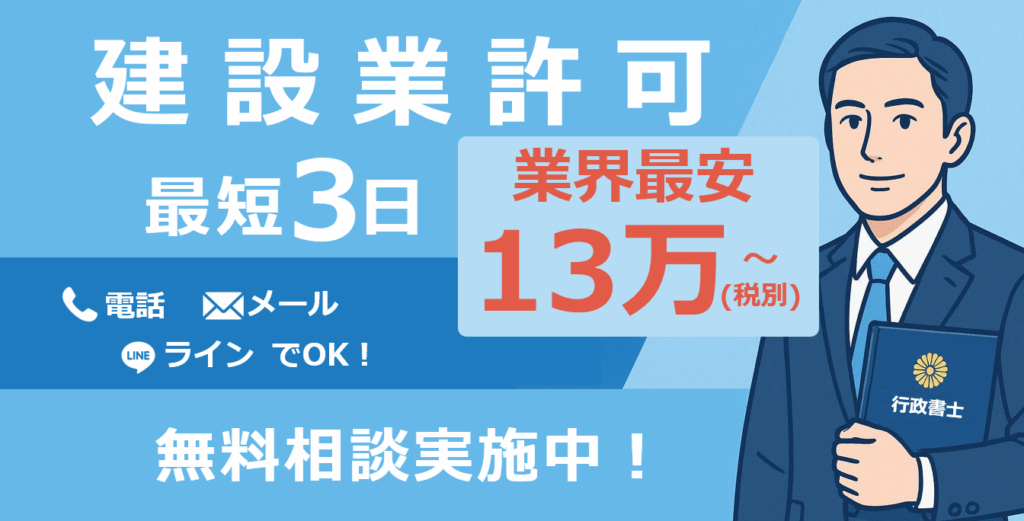

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

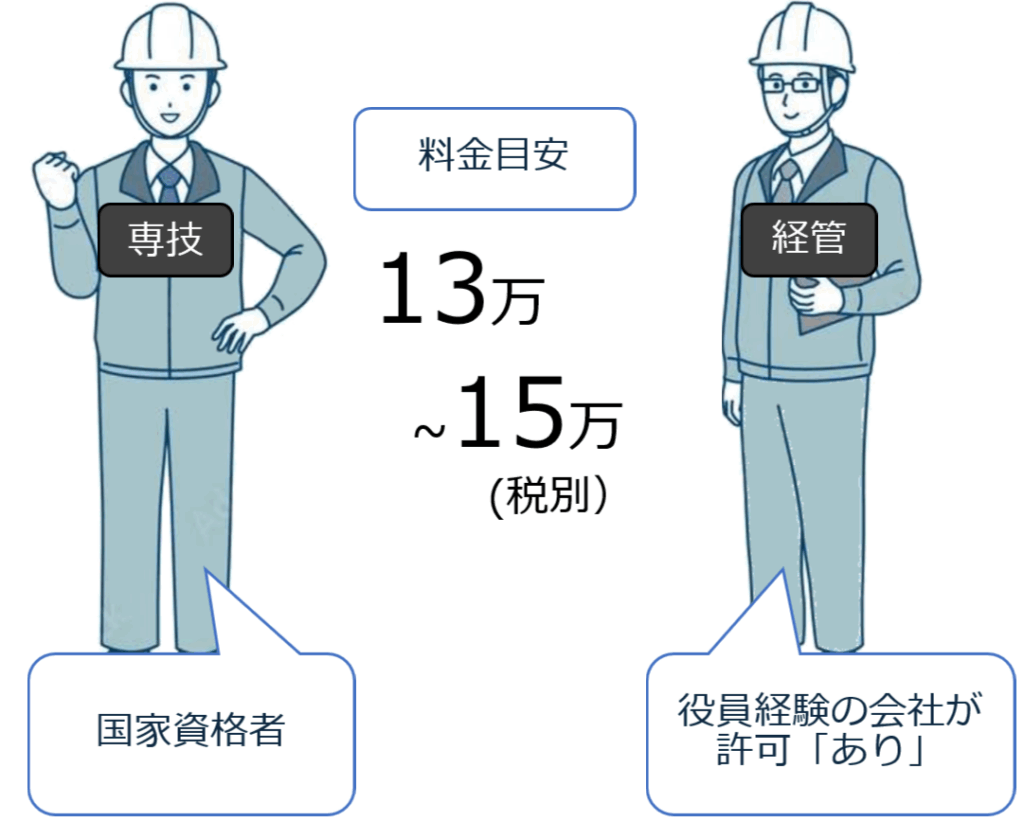

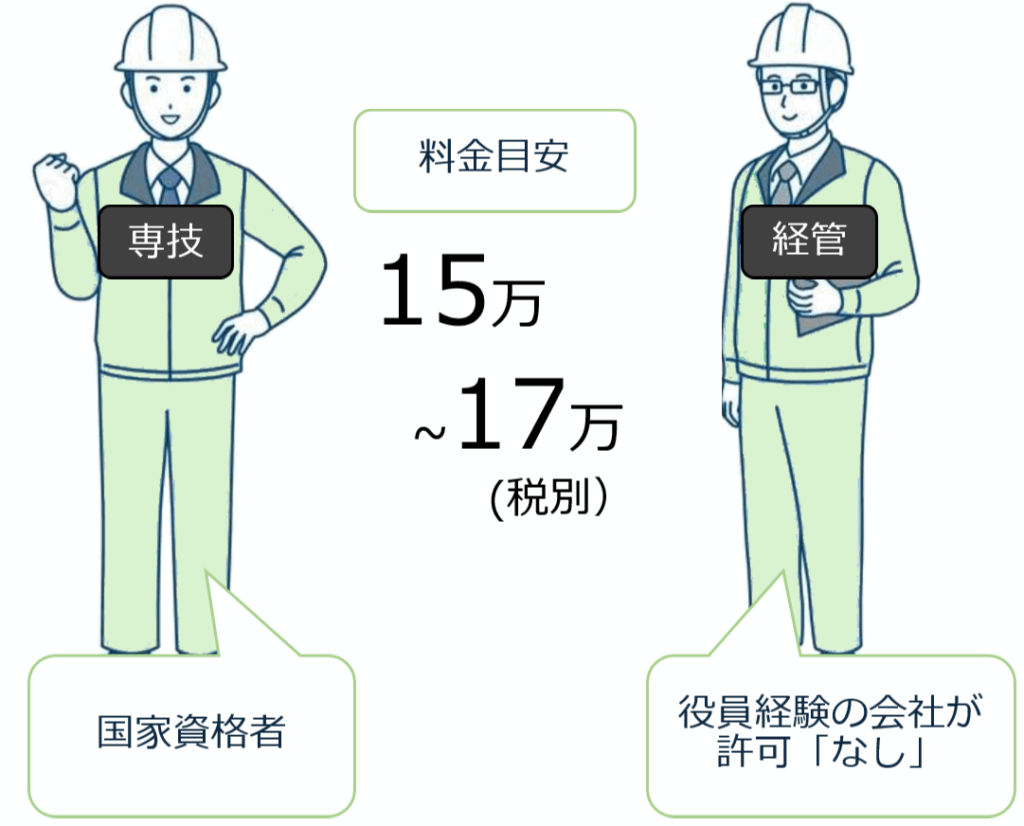

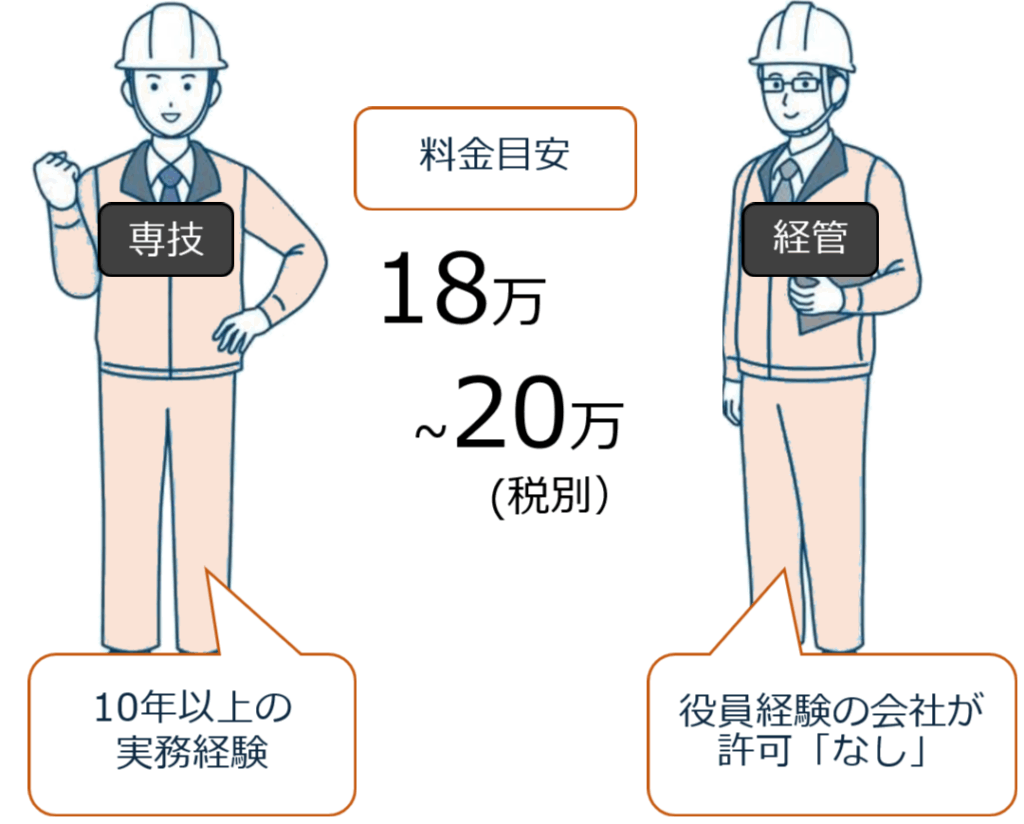

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

| 内容 | 建設業許可新規申請 |

| 報酬額(税抜) | ¥130,000~¥200,000 |

| 登録免許税 | ¥90,000 |

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

一人親方・小規模事業者こそ、技能検定の活用を!

「建設業許可を取りたいけど、実務経験の証明がややこしい…」

「元請けの仕事を増やしたいけど、専任技術者がいない…」

「今のうちに国家資格を取って、将来に備えたい…」

そんな一人親方・小規模事業者の方にこそ、「技能検定」は大きな味方になります。

1級技能士があれば、専任技術者としてそのまま建設業許可に使えますし、2級でも、実務経験を追加すればOK。

建設業の世界では、「経験」や「腕」だけでなく、「証明できる資格」が求められる時代です。

国家資格を取得しておけば、将来の許可申請・元請け案件・受注拡大にもつながります。

👉「自分の職種はどの検定になるの?」

👉「実務経験が足りるか不安…」

👉「建設業許可を見すえて準備したい」

など、ご不明点があればお気軽にご相談ください。

あなたの状況に合わせて、必要な検定や許可取得の流れをご案内します!

建設業許可取得に関して~FAQ~

- Q技能士の資格があれば許可が取れますか?

- A

10年以上の実務経験の証明が不要なので、建設業許可を取得しやすくなりますが、他にもクリアすべき多くの厳しい要件があります。許可が取れるまで支援しますのでご安心ください。

- Q経営業務の管理責任者の証明書類が残っていませんが許可は取れますか?

- A

取れる可能性はあります! 請求書や通帳原本がない場合でも、銀行からのその時点の「取引明細」で代用可能ですし、確定申告書は過去7年以内なら税務署に「開示請求」できます。行政書士として地道に支援しますのでご安心ください。

- Q許可取得までの所要期間はどれくらいですか?

- A

申請から約1カ月~2か月です。この期間を短縮することはできませんので早めのご相談がおすすめです。

- Q他の事務所で断られた案件でも相談できますか?

- A

もちろん! 内容次第では取得が可能なケースも多いので、まずはお気軽にご相談ください。

- Q建設業許可の要件がよくわからなくても相談しても大丈夫ですか?

- A

建設業許可の要件は、複雑で分かりにくいです。お客さまが理解しにくい点については、丁寧にご説明いたしますので、どうぞご安心ください。