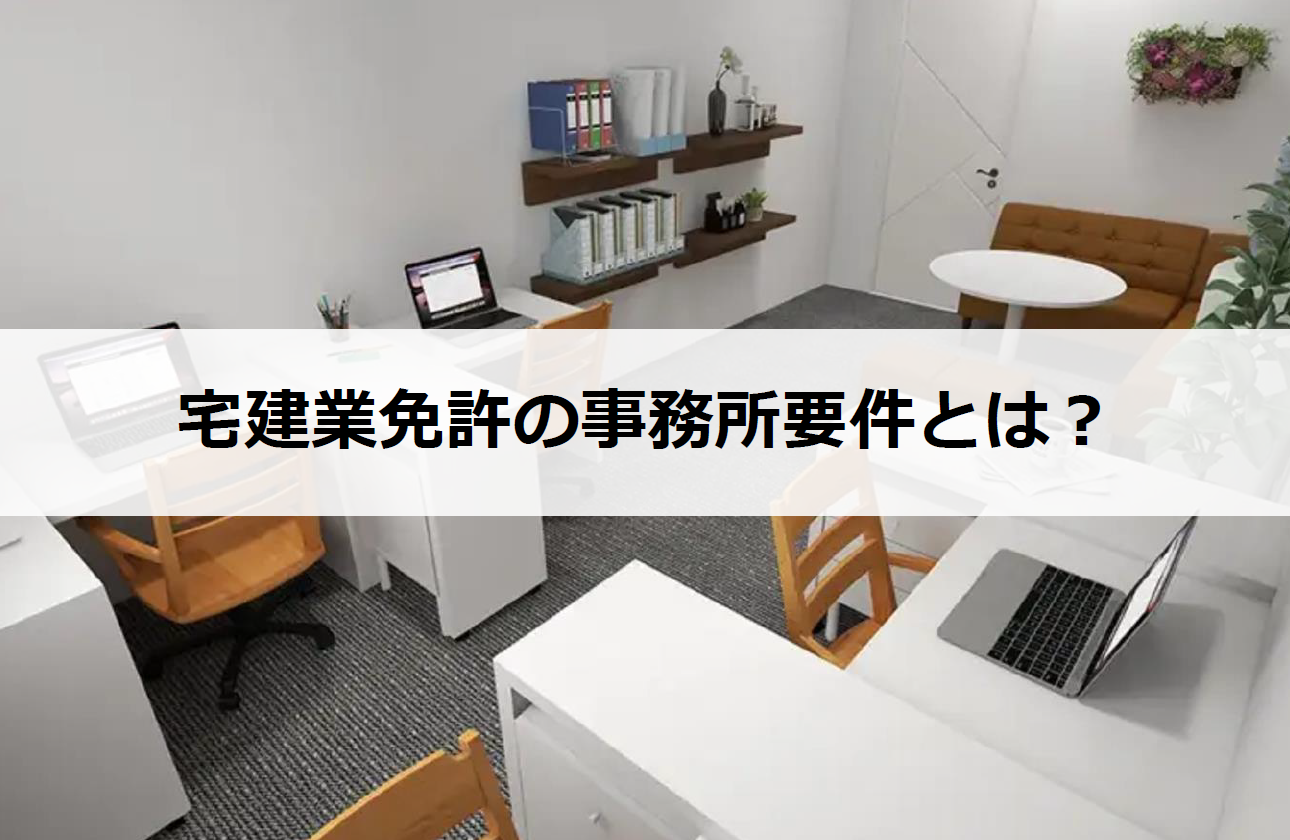

宅建業免許を取得するためには、宅建業を行うために使用する事務所に関する要件があります。

事務所の構造、配置などといった物理的にみても宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、事務所として独立した形態を備えていることが必要です。

また、本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を営むと、本店も宅建業の「事務所」となり、この場合、本店にも営業保証金の供託及び専任の取引士の設置が必要となります。

本店で宅建業を行わなくても、支店で行う宅建業について、中枢管理的な統轄機能を果たしていると考えられるです。

本ページでは、宅建業の事務所として認められないケースやその例外について紹介します。

事務所として認められないケース

宅建業免許において、事務所は、宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、独立した形態を備えていることが必要です。また、事務所として使用する権原を有していることが必要です。

そのため、下記3つに該当する場合は事務所として認められないケースが多いです。

- 仮設の建築物やホテルの一室などを事務所として使用する場合

- 住居(戸建て住宅、マンション)の一部を事務所として使用する場合

- 一つの事務所を他の法人等(グループ会社含む)と使用する

住居(戸建て住宅、マンション)の一部を事務所として使用する場合の例外

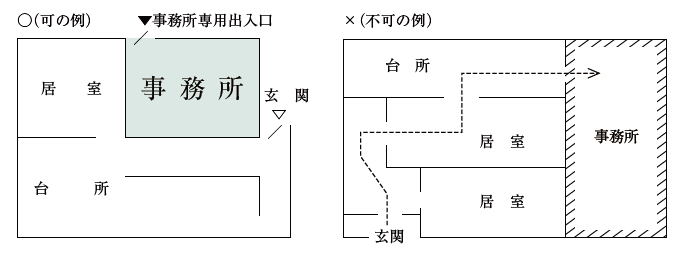

住宅の一部を事務所として利用する場合、原則的には宅建業の事務所と認められませんが、

①住宅の出入口以外の事務所専用の出入口があり、壁で仕切られている場合

もしくは、

②事務所専用の出入口がないときは、玄関から事務所に他の部屋を通らずに行け(他の部屋にも事務所を通らずに行ける)他の部屋とは壁で間仕切りされているには事務所として認められるケースがあります。

なお、内部が事務所としての形態を整えており、事務所の用途だけに使用している場合に限ります。

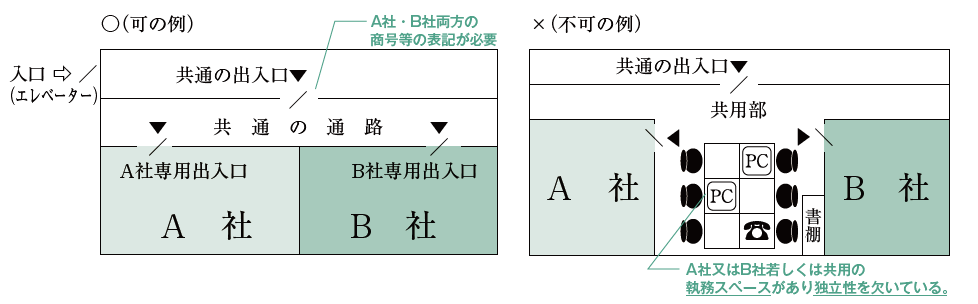

一つの事務所を他の法人等と使用する場合の例外

申請会社(A社)、他社(B社)ともに出入口が別にあり、双方の事務所の専用部分を通ることなく出入りができる場合には事務所として認められるケースがあります。

なお、A社、B社間は、高さ180cm以上のパーテーションなど不透明かつ固定式の間仕切りが必要です。

まとめ

宅建業免許を取得するためには、事務所要件を満たす必要があります。専任の宅建士を配置できたらすべての要件を満たすわけではありません。

宅建業ではかなり事務所要件が厳しく、自宅兼事務所の場合やグループ会社で同じ事務所を利用している場合は、かなりハードルが高くなりますので注意が必要です。

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。