建設業許可を取得する際、「責任者」とされる立場の人が複数登場します。たとえば・・・

これらの責任者には「常勤していること」=常勤性が求められます。

そして今までは、その常勤性の証明として「会社名入りの健康保険証」が一般的に使われていました。

しかし、健康保険証が廃止される…!

2024年12月2日からは、健康保険証が廃止され、マイナンバーカード(マイナ保険証)に一本化されます。

これにより、「会社名が印字された保険証」が今後新たに発行されなくなります。

この記事では、建設業許可で求められる「常勤性」の基本から、マイナ保険証導入後の対応方法・必要書類・注意点までを解説します。

なお、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「常勤性が不安だけどうちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

そもそも「マイナ保険証」とは?

デジタル庁によると、2024年12月2日から、現行の健康保険証の新規発行は停止され、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」が原則となります。

- 医療機関・薬局ではマイナ保険証の利用が基本に

- 現行の健康保険証は最大1年間の経過措置で2025年12月まで使用可能

- 2026年以降はマイナ保険証のみが有効

建設業許可における「常勤性」とは?

建設業許可では、以下のような責任者に対して「常勤」であること(常勤性)が要件となります。常勤とは主たる営業所において、休日・休業日を除くすべての営業日に、所定の時間、職務に従事している状態のことです。

経営業務の管理責任者も専任技術者も常勤証明が大変です

常勤性は原則、事業所名称に申請会社が記載された「健康保険証」で証明していました。しかしマイナ保険証に移行後に入社した方や令和7年12月以降は健康保険証では証明することができませんので、下記書類が必要になります。

常勤性の証明書類は税金や社会保険関係の書類が多く、行政書士でも詳しくない方が多いです。ウィルホープ行政書士事務所では、細かい部分までご案内が可能ですので、ご自身で判断するのではなく、一度ご相談ください。

※申請する都道府県によって書類が変わりますので注意が必要です。

▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法

▼厚生年金関係で常勤性を証明する方法

▼住民税関係で常勤性を証明する方法

▼健康保険組合関係で常勤性を証明する方法

なお、採用した直後に常勤性を証明するのは、下記3パターンしかないかなと思います。

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

なお、実際に常勤はしているのに、他社からも給料が発生していることで、常勤性が認められないことが多いです。

以前は健康保険証だけで常勤性を証明できていたので、いわゆる名義貸しで建設業許可をとれていたケースも多いようですが、健康保険証が廃止されたことでかなり厳しくなりました。

常勤性証明が非常勤証明になってしまうこともありますので、お困りの方は今すぐ無料相談をご活用ください。

建設業許可を行政書士に依頼するメリット

これまで健康保険証1枚で済んでいた常勤性の証明が、今後は複数の書類を用意する必要があり、会社や申請者の事務的負担が増える可能性があります。

また、常勤性の証明書類について正しく理解していないと、かえって「常勤ではない」と判断されてしまう恐れもあります。そうなると、建設業許可の更新や業種追加の申請ができなくなってしまうリスクがあります。

このような点からも、建設業許可に関する手続きに不安がある場合は、専門知識と実務経験のある行政書士に相談することをおすすめします。誤解や書類不備を防ぎ、スムーズな申請につなげることができます。

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

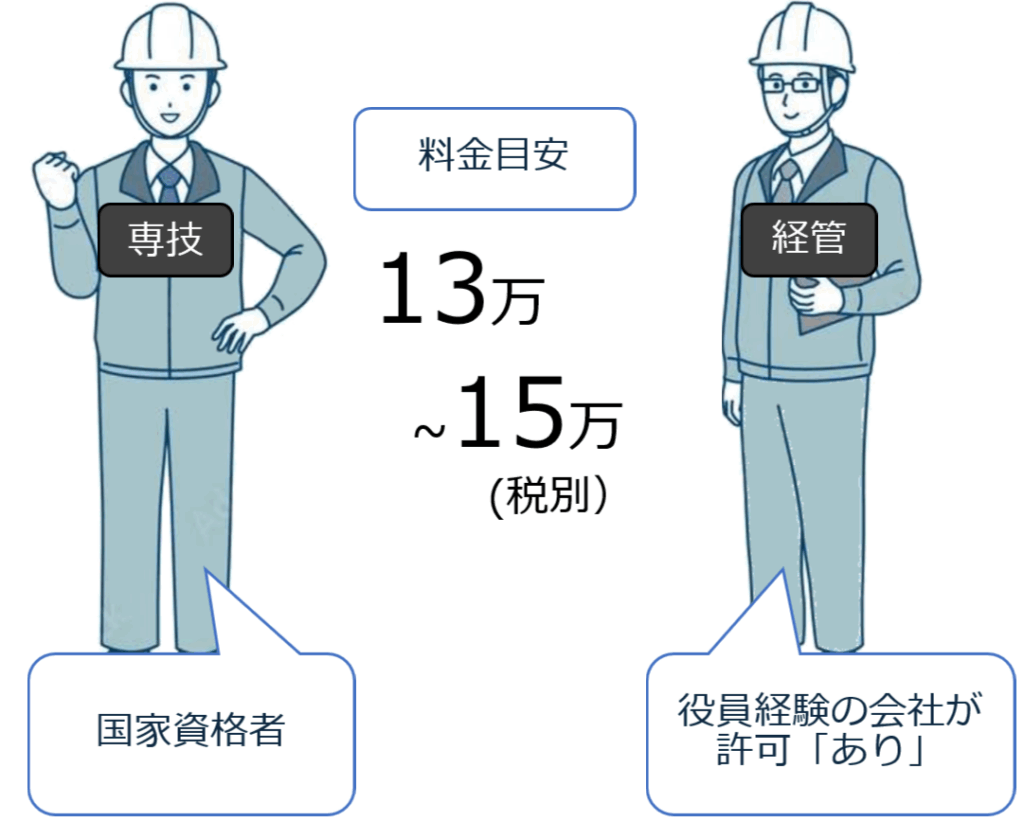

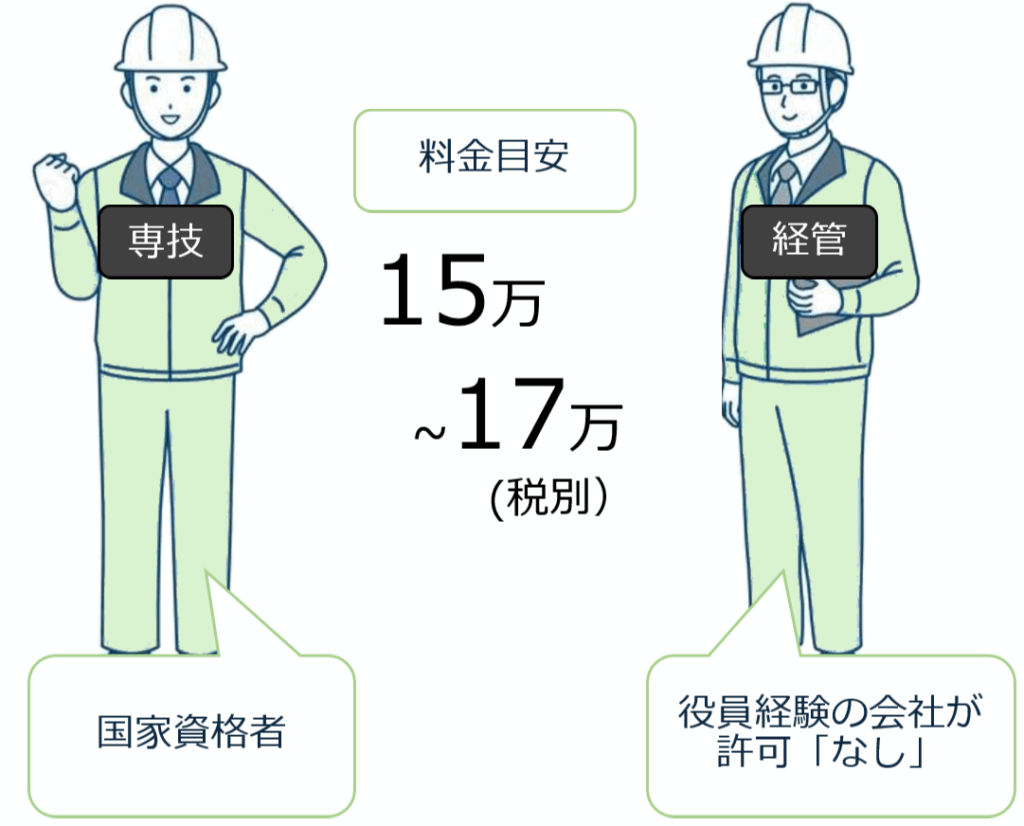

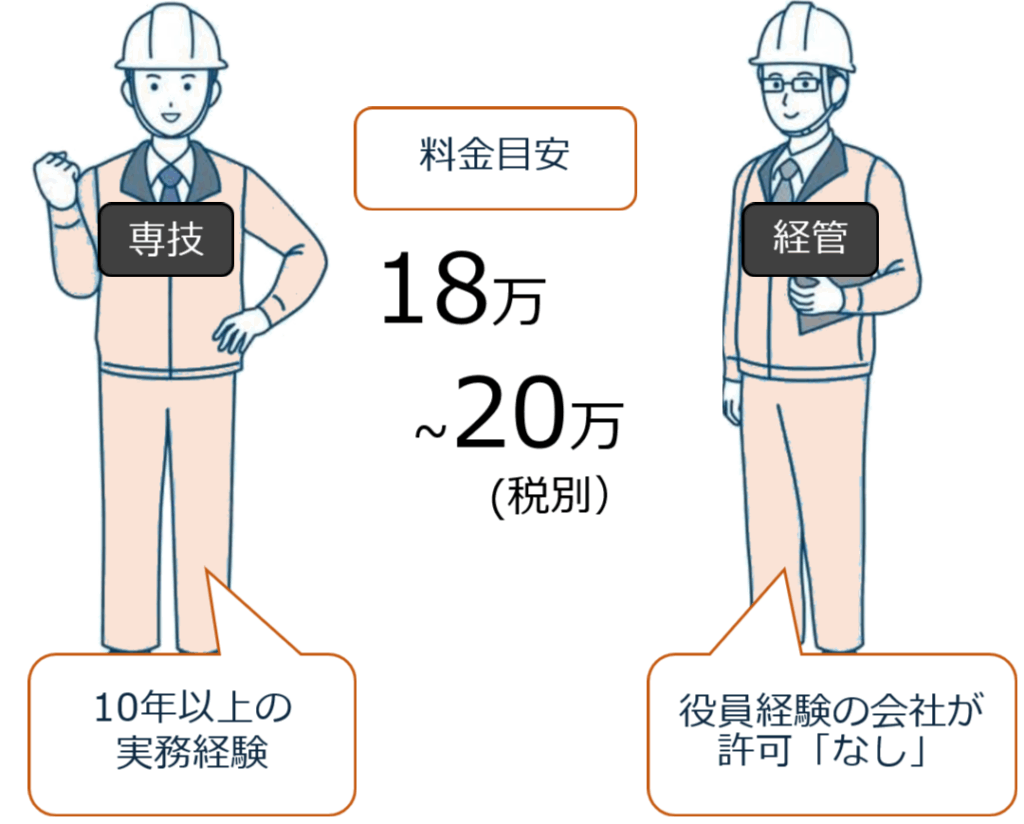

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。

| 内容 | 建設業許可新規申請 |

| 報酬額(税抜) | ¥130,000~¥200,000 |

| 登録免許税 | ¥90,000 |

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

健康保険証廃止後の常勤性証明方法のまとめ

建設業許可申請には常勤性の確認以外にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。

たとえば…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。