「建設業の仕事が増えてきたから、そろそろ許可を取らないと…」

「500万円以上の工事を請け負いたい。でも建設業許可の要件を満たしていない…」

神奈川県の建設業者さまからそんなご相談をよくいただきます。

神奈川県の建設業許可の申請は”神奈川県庁”で行いますが、書類の準備や証明要件はかなり複雑。。ウィルホープ行政書士事務所では、神奈川県の建設業者さまに、建設業許可取得を最短でサポートしています。

「昔の書類が残っておらず、証明ができない…」

そんな理由で、建設業許可取得をあきらめかけている事業者さんも少なくありません。

建設業許可を取得するためには、様々な条件をクリアする必要がありますが、つまずきやすい

- 経営業務の管理責任者

- 専任技術者

- 500万円の財産要件

の条件のクリア方法を、裏ワザ的な要素も含めて分かりやすくご紹介します。

ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

経営業務の管理責任者の要件をクリアする裏ワザ

建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者」が最もつまずきやすい要件です。なぜなら常勤している取締役のうち、つぎの”いづれか”の経験を持つ方が必要だからです。

- 建設会社で5年以上取締役として経験のある者

- 建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者

- 上記、通算で5年以上経験ある者

これらは、”クリアする条件”も”それを証明する方法”もかなり高いハードルです。よく相談を受ける内容についてご紹介いたします!

5年以上経営経験があるけど、証明方法が分からない場合

建設業許可がない会社の取締役または個人事業主(一人親方)として5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。親方)として5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。

その証明方法は建設業に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。

▼必要書類の一例

| (元)個人事業主の経験 | 法人役員 |

|---|---|

| ①確定申告書 (受付印のあるものorメール詳細必須) ②請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分) | ①登記事項証明書 ②請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分) |

5年以上しっかり建設業をしてきたにも関わらず、証明書類が手元に残っていない場合や毎月請求書や入金記録がない場合でも許可取得の可能性はあります!

入金記録は一般的には通帳ですが、もし通帳を紛失していても過去10年分まで銀行が記録を残していることが多いので、何とかなる可能性が高いです!

請求書が残っていない場合でも入金記録さえ入手することができれば、証明する方法はいくつもあります。申請実績500件以上あるウィルホープ行政書士事務所へ一度ご相談ください!5分で許可取得の可能性を診断させていただきます!

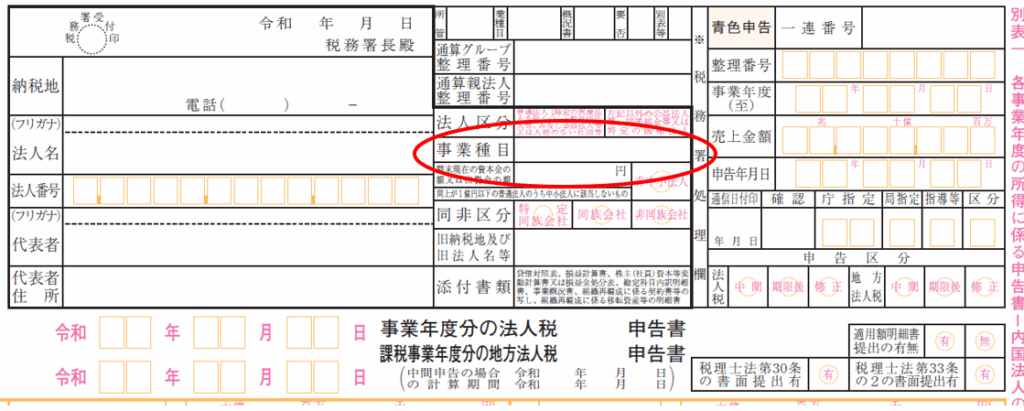

しかも、神奈川県は確定申告書の事業種目に「建設業や建設工事」と記載があれば、請求書や入金記録が不要になるケースもあり、かなりスムーズに許可が取得できるでしょう。

<確定申告書について>

行政書士によっては、確定申告書が手元になければ許可取得はできないと案内する方も多いですが、そんなことはありません!500件以上の申請実績を誇るウィルホープ行政書士事務所に一度ご相談ください!5分のお電話で許可取得の可能性を診断いたします。

なお、令和7年1月より、確定申告書に受付印が押されなくなります。そのため、受付印の代わりに税務署で交付された「リーフレット」のコピーを提出します。このリーフレットは希望者にのみ配布されますので必ず受け取っておきましょう。

専任技術者の要件をクリアする裏ワザ

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、このページでは一般建設業を取得するパターンでご紹介いたします。

<専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

- 定められた国家資格を持っている

- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある

- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある

- 10年以上の実務経験がある

資格を持っていれば、悩むことは少ないと思います。一番ハードルが高いのは、パターン4の10年以上の実務経験を証明する方法です。

ウィルホープ行政書士事務所では、10年以上の実務経験を証明して建設業許可を取得するケースも非常に多いです。資格がないからと言ってあきらめずに建設業許可取得を目指しましょう!

資格がなくても大丈夫!10年以上の実務経験の証明方法

実務経験の証明方法は、現在所属している会社(自分の会社や個人事業主)での経験を使用する場合と前職での経験を使用する場合によって変わります。

現在所属している会社(自社や事業主・元事業主)

建設業許可がない現在所属している会社または個人事業主(元事業主)として10年以上の実務経験を積んできた場合、工事を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は経営業務の管理責任者と同じように工事に関する請求書+入金記録といった書類&その会社での在籍確認書類の提出です。

| (元)個人事業主の経験 | 法人役員・従業員の経験 |

|---|---|

| 請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分) | ①登記事項証明書(役員のみ)or 社会保険の加入記録 ②請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分) |

工事実績確認の請求書には該当業種の工事が明確にわかる必要があります。

例えば、内装仕上工事業を取得したい場合は請求書内に「内装工事」や「クロス張替え工事」など。「リニューアル工事」「リフォーム工事」など工事内容があいまいだと工事仕様書・見積書・材料一覧表などを求められるので注意しましょう。

手元にある請求書で10年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!

建設業許可のある前職で実務経験を積んだ場合

許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。しかし、すでに退社している場合は協力を得ることができないケースはよくあると思います。

その場合は、

- 会社の許可を取得した都道府県を確認

許可を取得していた都道府県をまず確認することが重要です。 - 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の場合

行政に対して「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えることで、その会社がいつからいつまで許可を取得していたのかの情報を提供してもらえる場合があります。

これらの情報から証明することができます。一度も前職に連絡する必要はないのでご安心ください!

経営業務の管理責任者も専任技術者も常勤証明が大変

「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」も必ず営業所に常勤させ、それを証明しなければいけません。常勤性の証明書類は税金や社会保険関係の書類が多く、行政書士でも詳しくない方が多いです。ウィルホープ行政書士事務所では、細かい部分までご案内が可能ですので、ご自身で判断するのではなく、一度ご相談ください。

▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法

- 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書

- 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書

▼住民税関係で常勤性を証明する方法

- 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)

- 住民税特別徴収切替届出※新規に認定する者に限り

▼法人役員の常勤性を証明する方法

- 直近決算の法人税確定申告書(役員報酬手当及び人件費等の内訳書)(年130万以上の役員報酬が確認できること)

なお、採用した直後に常勤性を証明するのは、下記2パターンしかないかなと思います。

- 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書

- 住民税特別徴収切替届出

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

なお、実際に常勤はしているのに、他社からも給料が発生していることで、常勤性が認められないことが多いです。

以前は健康保険証だけで常勤性を証明できていたので、いわゆる名義貸しで建設業許可をとれていたケースも多いようですが、健康保険証が廃止されたことでかなり厳しくなりました。

常勤性証明が非常勤証明になってしまうこともありますので、お困りの方は今すぐ無料相談をご活用ください。

財産要件をクリアする裏ワザ

建設業許可を取る上であと1つ、申請者からの相談が多いのが財産要件です。

500万円の財産要件を証明する方法は次の2つの基準です。

- 自己資本が500万円以上あること

- 500万円以上の残高証明書を用意できるか

自己資本が500万円以上あること

よくある誤解として「資本金500万円=財産要件クリア」ではありません!

自己資本とは、会社が自由に使える純粋な財産のことです。わかりやすく言えば、「財産から借金を引いた額」です。

決算報告書の「貸借対照表」にある「純資産の部」に記載された次のような項目の合計で判断されます。

- 資本金

- 資本剰余金

- 利益剰余金(繰越利益など)

たとえば、資本金が100万円でも、利益剰余金が400万円以上あれば、自己資本合計が500万円を超えるので要件クリアとなりし、資本金が500万円でも赤字が続いていれば、自己資本が500万円未満となってしまいます。

ですが、ご安心ください!

500万円以上の残高証明書を用意できるか

自己資本が足りない場合は、銀行預金の残高証明書で証明する方法があります。

- 残高証明書は、「指定日」に銀行口座に500万円以上の残高があることを示す書類

- 一時的な資金(例:売上の入金、銀行融資、役員からの借入)でもOK

- ただし、発行日から1か月以内のものしか使えません

したがって、「入金されるタイミング」や「融資実行のタイミング」から逆算して準備することが重要です。

500万円の財産要件証明についてはお困りの方は今すぐ無料相談をご活用ください

神奈川県で建設業許可を取得するためには?

まず前提として、神奈川県知事の建設業許可を取得するには、建設業の営業所が「神奈川県内のみにあること」が必要です。

営業所が神奈川県にある場合と他都道府県にある場合とでは、審査要件や申請書類が異なりますのでどこに営業所があるのか、どの営業所で建設業を営んでいるのかを事前にしっかり確認することが重要です。

営業所として認められるケース・認められないケース

・JKK・UR・都営住宅

JKK(東京都住宅供給公社)・UR(都市再生機構)・都営住宅などの公共賃貸住宅は、営業所としては認められていません。理由は、これらの住宅は住居専用として貸し出されており、事務所や営業所としての利用が契約上禁止されているためです。

・作業小屋、物置

作業小屋や物置も、建設業許可の営業所としては原則認められません。一時的な事務作業を行う場として使われることはあっても、契約や見積もりといった対外的な業務を行う場所とは見なされにくいためです。

「来客を招いて請負契約等を行う拠点」としての体裁がないと、営業所とは認められません。

・自宅兼事務所

自宅を営業所として使用する場合でも、以下のような条件を満たす必要があります。

- 居住スペースと事務スペースが明確に分離されていること

- 来客が事務スペースに入るまでにリビングなどの居住空間を通らない構造になっていること

このように、営業所としての独立性が問われるため、単なる「自宅の一角」では認められないケースもあります。

〇事務所として認められるケース

×事務所として認められないケース

神奈川県:建設業許可の申請先

神奈川県での建設業許可の申請先は、横浜駐在事務所・建設業審査担当になります。新規で許可を取得する場合は窓口で申請しなければなりません。

神奈川県 県土整備局 事業管理部 建設業課 横浜駐在事務所 建設業審査担当

神奈川県横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階

また神奈川県では、令和5年から電子申請システムを利用することによる電子申請での受付も可能となっています。

神奈川県知事許可の場合=窓口申請

担当の審査官が申請書の内容を一点ずつチェックし、要件を満たしているかどうかを厳密に審査します。

必要書類の不足や、申請書の内容に不備があれば、一切受け付けてもらえません。何度も神奈川県庁へ足を運ぶことにならないように、書類の正確性には気をつけましょう。

窓口審査が無事通過すれば、申請手数料を納付し、受付となります。

神奈川県知事許可の審査期間

神奈川県知事許可の場合、審査期間は約50日(土日を含む)になります。審査が完了したら、許可通知書が郵送にて営業所に届きます。

審査期間が2カ月ほどありますので、許可を急いでいる方は今すぐ無料相談をご活用ください!

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。

| 内容 | 建設業許可新規申請 |

| 報酬額(税抜) | ¥130,000~¥200,000 |

| 登録免許税 | ¥90,000 |

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

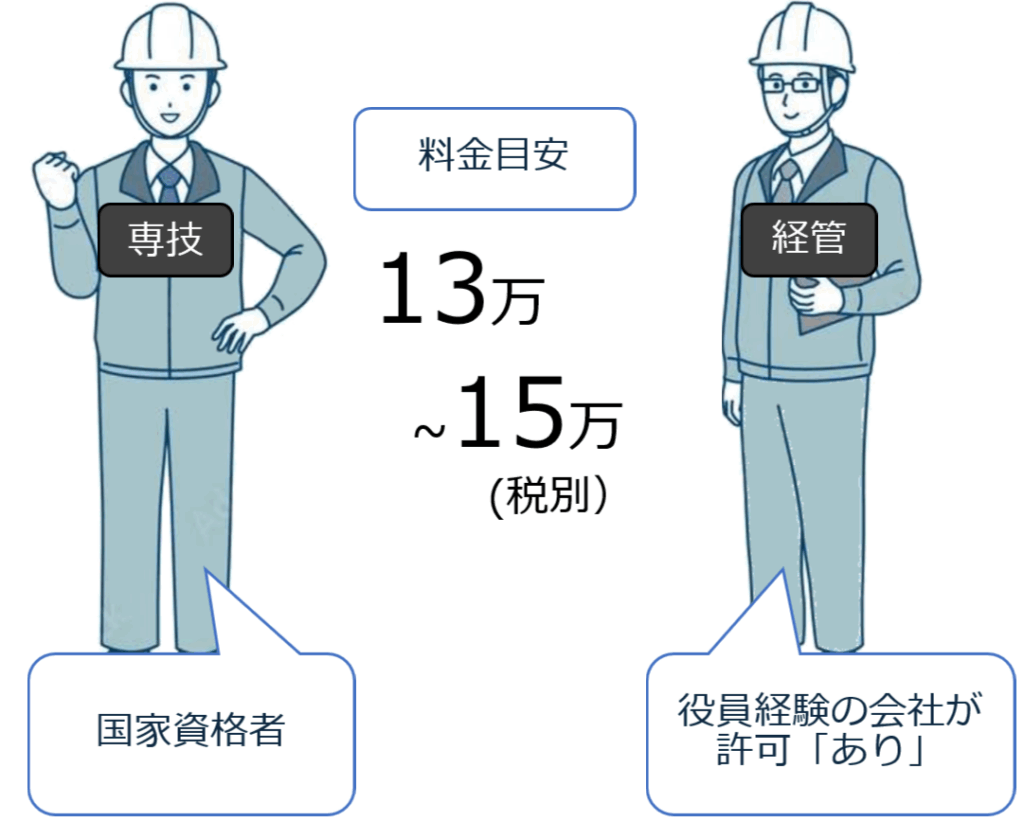

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

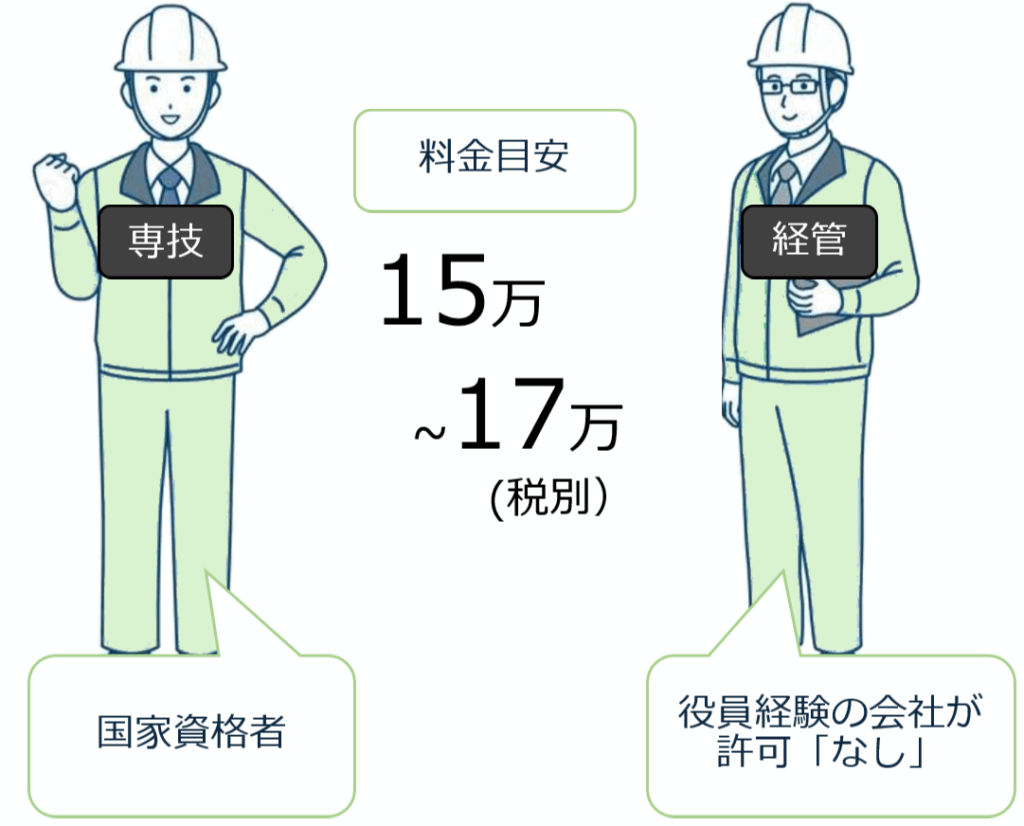

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

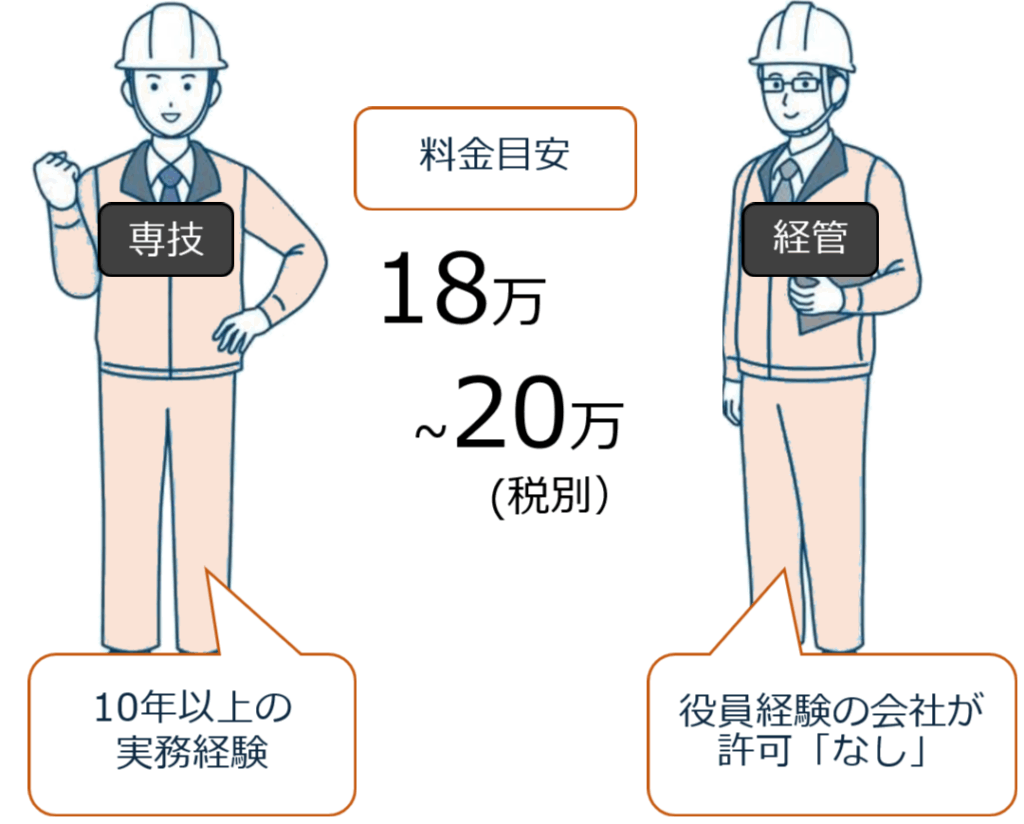

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

神奈川県で建設業許可を!ウィルホープ行政書士事務所に依頼するメリット

建設業許可の要件をクリアするための裏ワザ的対処方法をいくつかご紹介しましたが、この方法はだれでも使えるわけではありません!また、他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。

たとえば…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

神奈川県 建設業許可取得に関して~FAQ~

- Q神奈川県と他県では審査内容は同じですか?

- A

実は違います! 建設業許可は申請先の都道府県で定められた審査基準に沿って判断されます。書類の求められ方や確認の厳しさが変わり、準備のポイントも異なりますので、事前に方向性を決めることがスムーズな許可取得につながります。

- Q経営業務の管理責任者や専任技術者の証明書類が残っていませんが許可は取れますか?

- A

取れる可能性はあります! 請求書や通帳原本がない場合でも、銀行からのその時点の「取引明細」で代用可能ですし、確定申告書は過去7年以内なら税務署に「開示請求」できます。行政書士として地道に支援しますのでご安心ください。

- Q許可取得までの所要期間はどれくらいですか?

- A

申請から約1カ月半です。この期間を短縮することはできませんので早めのご相談がおすすめです。

- Q他の事務所で断られた案件でも相談できますか?

- A

もちろん! 内容次第では取得が可能なケースも多いので、まずはお気軽にご相談ください。

- Q建設業許可の要件がよくわからなくても相談しても大丈夫ですか?

- A

建設業許可の要件は、複雑で分かりにくいです。お客さまが理解しにくい点については、丁寧にご説明いたしますので、どうぞご安心ください。