建設工事を請け負うには、原則として建設業許可が必要です。

でも実は、ある条件を満たす「附帯工事」なら、許可がなくても工事を請け負える場合があります。このページでは、附帯工事の定義・要件・注意点やNG例まで、わかりやすく解説します。

なお、許可が必要だと思っていても、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

許可がなくても工事を請け負える附帯工事について

附帯工事とは、ある建設工事に附帯して発生する別の種類の建設工事のことです。国土交通省「建設業許可事務ガイドラインについて」では次のように解説されています。

附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。

ここに書かれている通り、附帯工事と呼ばれるのは次の2種類です。

加えて、①と②のどちらも「それ自体が独立の使用目的に供されるものではないもの」でなくてはなりません。

主たる建設工事を施工するために必要な建設工事

これは、許可を受けた主たる建設工事を実施するうえで、施工上どうしても必要となる別種の建設工事を指します。

たとえば、塗装工事業の許可を持つ建設業者が建物の外壁塗装工事を請け負う場合、高所の作業には足場が不可欠です。このようなケースでは、塗装工事を安全かつ適切に行うために設置する足場工事が、「附帯工事」として認められます。

主たる建設工事の施工により生じた建設工事

これは、許可を受けた主たる建設工事を行う過程で、それに伴って必要になる別の工事を指します。

たとえば、管工事業の許可を持つ建設業者がエアコンの取付工事を行う際、配管に結露が発生しないように熱絶縁工事(保温工事)を行う必要があります。この熱絶縁工事は、エアコン設置に付随して生じたものであり、附帯工事として認められます。

また、消防施設工事業の許可を持つ業者がスプリンクラー設備の設置工事を行う場合、設備の取付後に天井などを元に戻す内装仕上工事が必要になることがあります。これも、主たる工事にともなって発生する附帯工事といえます。

建設業許可と附帯工事の関係

建設工事を請け負うには、工事の種類ごとに定められた「建設業許可」が必要です。この許可は29種類に分類されており、それぞれの業種に応じた国家資格や一定の実務経験が求められます。

しかし、実際の建設現場では、1つの工事を完成させるために複数の種類の工事が必要になります。たとえば、リフォーム工事には、このような工事があります。

仮に、これらすべての工事について、それぞれの専門業種の建設業許可を持つ業者に個別に発注しなければならないとしたら、発注者にとっても受注者にとっても大きな負担になります。

そこで、こうした手間を軽減するために、建設業法第4条では「附帯工事」に関する例外規定が設けられています。これは、許可を持っている主たる工事に関連して発生する一定範囲の工事については、別途許可を取得していなくても施工できるという仕組みです。

住宅リフォームでは、内装・インテリアに関する工事が多く、内装仕上工事業の許可を持っていることで、リフォーム工事全体をカバーすることが可能です。

どの業種の許可が必要かわからない方へ

工事内容が複雑で判断に迷う場合は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。お気軽に[無料相談フォーム]からご相談ください。

附帯工事の要件

建設業法第4条により、建設業許可を持つ業者が、その許可を受けた工事(主たる工事)に付随して一部の他工種の工事(附帯工事)を行うことは可能とされています。ただし、どんな工事でも附帯工事として認められるわけではなく、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

ここからは、それぞれの要件を詳しく見ていきましょう。

要件①主たる建設工事に付随して行われる工事であること

付帯工事として認められるには、主たる建設工事と一緒に行わなければならない補助的な工事であることが必要です。

これは、補助的な工事が主な工事の目的を達成するために必要であり、それ自体を単独で行う目的ではないことを意味します。つまり、補助的な工事は主たる工事と同じ目的のもとに行われ、単体では意味をなさない工事である必要があります。

たとえば、電気工事業許可をもつ業者が電気配線の設置工事を行うために屋内の天井や壁を剥がし、設置後に壁の復旧工事を行う場合、主たる工事が電気工事、従たる工事が壁工事(内装工事)です。

この場合、電気配線を設置するという目的を達成するために、天井・壁の内装工事が必須であり、尚且つ独立した目的をもたないため、内装工事が付帯工事として認められます。

一方で、電気配線工事とまったく関係のない箇所の内装工事を行った場合、主たる工事とは別の目的をもち、附帯工事ではないと解釈される可能性があるため注意が必要です。

要件②主たる建設工事と一連または一体の施工が必要または適切であること

附帯工事と認められるための2つ目の要件は、「主な工事と一緒に、まとめて行うことが必要か、もしくは適切である」と言えることです。

この判断は次の2つの観点から行われます

少し分かりづらいため、具体例をもとに説明します。

具体例①:建設工事の注文者の利便

たとえば、電気工事を行うために天井や壁を一時的に壊した場合、その後に原状回復の内装工事が必要になります。

このとき、原状回復工事を後日に別業者へ依頼するとなると、注文者にとっては手間も費用も増えてしまいます。こうしたケースでは、電気工事と内装工事を一連の流れで行った方が合理的であり、「附帯工事」として認められることになります。

具体例②:建設業界の契約や施工の慣行からみた附帯工事

建設工事は通常、次のような手順で行われます。

資材などの準備→現場への搬入→現場の養生→工事の実施→残材搬出・清掃の手順で行われます。この流れの中で、電気工事を行った直後に壁の復旧工事を行うのは自然な流れです。

もし、電気工事と復旧工事を別々に契約・手配しなければならないとなると、手間やコストが二重にかかり非効率になります。

このような理由から、業界の一般的なやり方に照らしても、一連の工事としてまとめて施工することは「必要かつ妥当」と言えます。

要件③主たる建設工事の工事代金より安いこと

附帯工事として認められるための3つ目の条件は、「附帯工事の工事代金が、主となる建設工事よりも安いこと」です。

これは、附帯工事があくまで主たる工事に付随して行われるものであり、単独で目的をもった工事ではないという性質によるものです。つまり、主役である建設工事を支える“サポート的な工事”である以上、その費用も主たる工事を上回ることは通常あり得ません。

もし、附帯工事の工事代金が主たる工事と同じか、あるいはそれより高額になってしまった場合、その工事はもはや「附帯」とは言えず、独立した建設工事と見なされるおそれがあります。

その結果、建設業許可を持たないままその工事を請け負った場合には、建設業法違反となる可能性もあるため注意が必要です。

附帯工事を施工する際の注意点

附帯工事の工事代金が主たる工事と同程度、あるいは上回る場合には、もはや附帯工事とは言えず、その工事について別途建設業許可が必要になる可能性があります。

また、たとえ附帯工事として行う場合でも、工事金額が500万円(税込)以上になると専任技術者の配置が求められるなど、許可業者でなければ対応できない場面も出てきます。

つまり、「附帯工事だから許可はいらない」と安易に判断するのは非常に危険です。

場合によっては、無許可工事と見なされ、法的リスクを負うおそれもあります。少しでも判断に迷うようであれば、行政書士など専門家への相談をおすすめします。お気軽に[無料相談フォーム]からご相談ください。

「軽微な建設工事」との違い

建設業法では、軽微な工事を行う場合に建設業許可は不要であると定められています。

この「軽微な工事」とは、以下のいずれかに該当するものをさします。

- 専門工事で500万円未満のもの(消費税込み)

- 建設工事一式で1500万円未満のもの(消費税込み)

- 木造住宅の工事で延べ面積が150㎡未満のもの

上記の3つに関しては許可が不要な軽微な建設工事として定められています。一般的に請負契約が500万円未満(消費税込み)であれば、軽微な建設工事といえるでしょう。

また、建築工事一式として受注したものであれば、全体で1,500万円未満(消費税込み)であれば同様に軽微な建設工事といえます。住宅工事に関して言えば、上記の基準面積以下のものはごく一般的な住宅になりますのでこれも軽微な建設工事ものと言うことができそうです。

上記3つの軽微な建設工事のみを行う場合は、許可を取得することなく、請負契約を結ぶことができます。

しかし、追加発注で500万円を超えてしまう可能性もあるので許可を取得することをお勧めします。

まとめ

建設業許可を持たない事業者が工事を請け負う際、附帯工事として認められる範囲内であれば許可は不要とされています。しかし、「附帯工事」と認められるためには、

要件を1つでも満たさなければ、無許可工事と見なされるおそれがあり、罰則の対象になる可能性もあります。

特に近年は、附帯工事の範囲を巡る行政のチェックも厳しくなってきています。「これは附帯工事にあたるのか?」「建設業許可が必要な工事なのか?」と判断に迷ったら、まずは専門家に相談することが、安全かつ確実な対応と言えるでしょう。

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

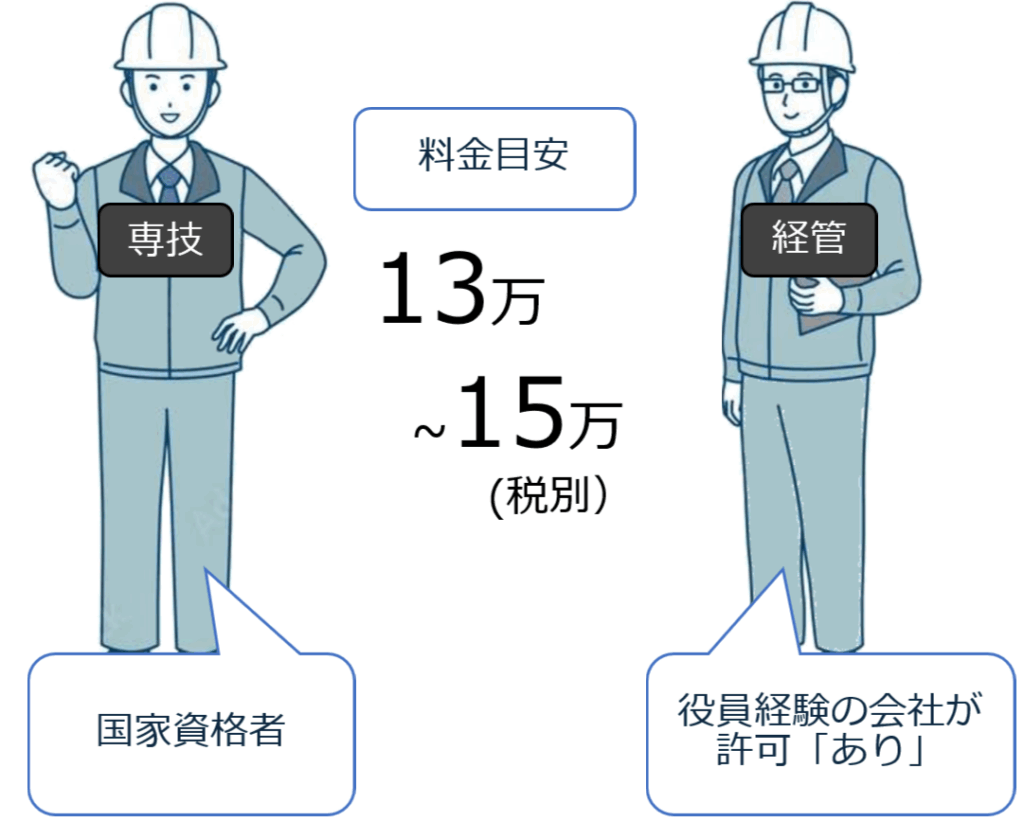

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。

| 内容 | 建設業許可新規申請 |

| 報酬額(税抜) | ¥130,000~¥200,000 |

| 登録免許税 | ¥90,000 |

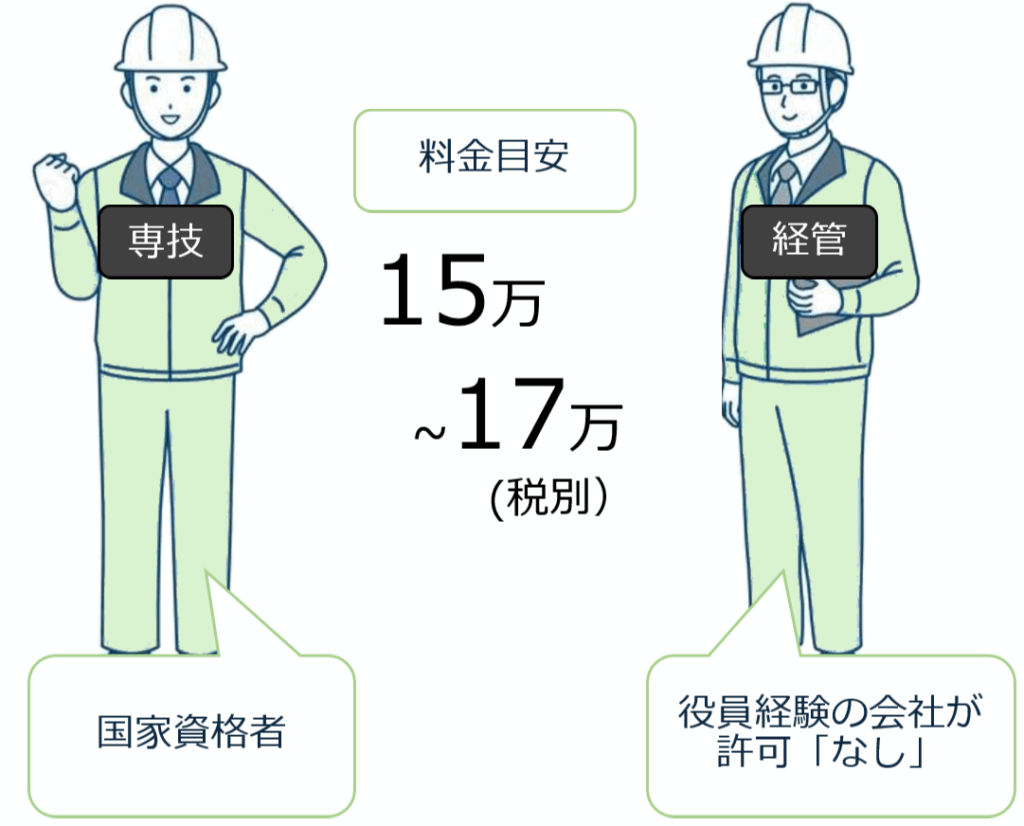

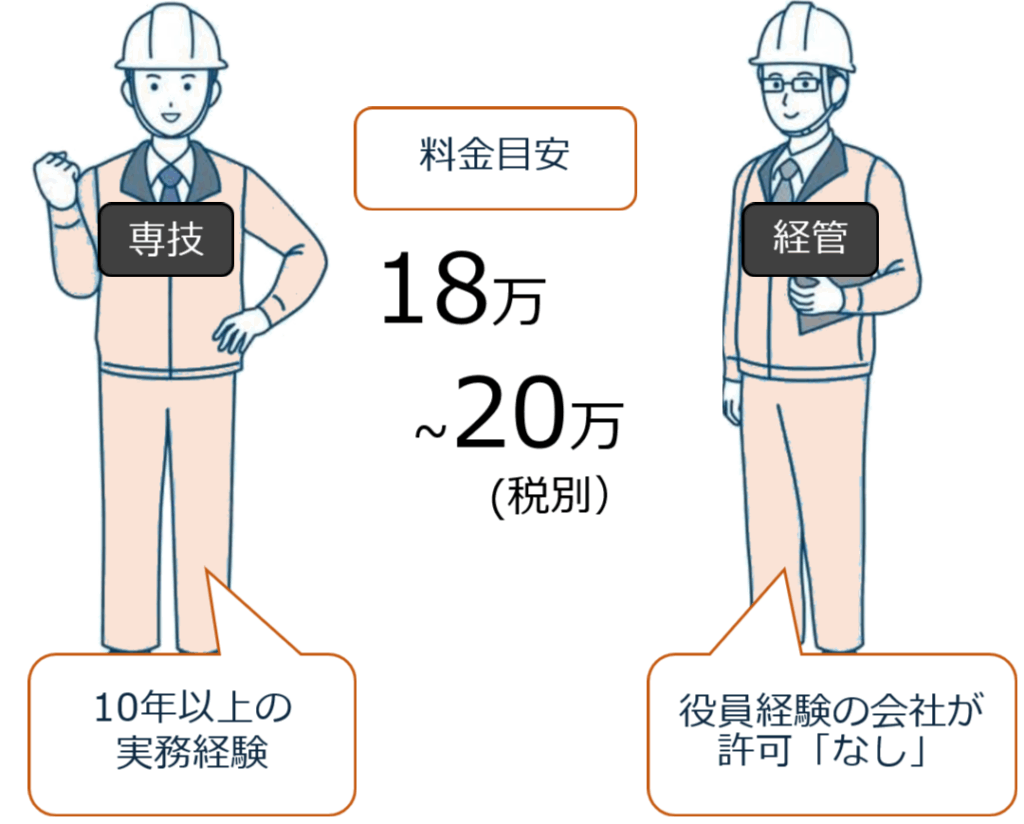

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。