まだ建設業許可を取っていない。でも、500万円以上の依頼が来た…

そんなとき、あなたはどうしますか?

建設業法では、税込500万円以上の工事を請け負うには建設業許可が必要です。建設業許可を取得するには、経営業務管理責任者や専任技術者を配置する必要があったり、自己資本が500万円以上あるなどの様々な要件を満たす必要があります。

許可ハードルが高いため建設業許可を取得することで絶大な信用力を手に入れることができるのです!

また、公共工事の入札に参加することもできるため、仕事の幅が広がる点も大きなメリットです。

なお、許可を持たずに行うと、建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることも。さらに5年間は許可が取得できなくなるペナルティもあります。

許可が必要だと思っていても、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

「請求書を分ければいい」はNG抜け道

先ほどご紹介したように、建設業許可を有しない事業者が500万円以上の工事を行った場合、法律違反となり罰則を受けてしまいます。

では、大規模な工事を請け負うために、請求書1枚あたりの金額が500万円未満となるように分割することで建設業許可がなくても大規模な工事を請け負うことができるのでしょうか?

実は工事の請負金額を判断する基準は請求書ではなく工事実態となります。したがって、1つの工事を分割して請求したとしても、500万円未満の工事にはならないので注意しましょう。

よくあるNG抜け道①:工期だけを分割

金額の大きな工事の場合、工期が長くなることがあります。そこで、その工期を工事の内容に関係なく、工期だけ分けて別の契約書や請求書を作成することがあります。

たとえば、全体で800万円になる工事を、前半部分400万円、後半部分400万円に分割します。

そして、それぞれの工事を第1期工事、第2期工事として契約書や請求書を作成して、500万円未満になるようにする方法です。

しかし、工事の内容に関係なく工期だけを分割した場合、それらを合わせて1つの工事と判定されます。

よくあるNG抜け道②:附帯工事を別々に契約

外壁の塗装工事を行う際に、足場を組むことや防水工事を合わせて行うことがあります。仮に塗装工事400万円、足場工事200万円、防水工事200万円の内訳とすると、合わせて800万円の工事となります。

そこで、塗装工事、とび工事、防水工事の3種類の工事に分割し、500万円未満の工事にできるのではないかと考えます。

しかし、メインの工事を一緒に行う工事は附帯工事と呼ばれ、あわせて1つの工事という取扱いになります。

この工事を3つの分割することはできず、1つの塗装工事となります。

よくあるNG抜け道③:材料費は除外できる?

建設工事の中には、材料費が大きな金額になるものもあります。

材料費を含めて工事代金を計算すると500万円以上になるものの、材料費を含めなければ500万円未満になる場合があります。たとえば材料費300万円、工賃350万円の合計650万円の場合、建設業許可が必要な工事となります。

そこで、工事発注者が材料を手配・購入しておくとどうなるでしょうか?

材料を購入したのは発注者、工事業者は工賃部分だけを請求すればいいことになります。

その結果、工賃部分の350万円だけを請求するため、建設業許可が必要ないようにも思われます。

しかしこのような場合、請負金額は発注者が手配・購入した材料費を含めた金額になることが定められています。

そのため、このケースでは工賃だけで請求することはできません。

お困りの際はご相談ください

1現場500万円というルールは判断が難しく、安易に考えていると罰則の対象になるケースも多いです。建設業許可取得向けてお困りの方は、今すぐ無料相談をご活用ください。

正当な分割とは?

基本的に、建設業法では「工事の実態」に基づいて請負金額を判定するため、便宜的に分割しても無意味です。しかし、そもそも別の工事であると明確に認められる場合には、それぞれの工事について独立して金額を判断することが可能です。

工事場所が明確に異なる場合

同じ顧客からの依頼であっても、A地点とB地点で別々に行う工事であり、それぞれの現場で完結する内容であれば、別工事と見なされる可能性があります。

例えば、

A邸の屋根工事(400万円)とB邸の外壁補修工事(450万円)を別契約で請け負う場合、合計は500万円を超えていても、それぞれ独立した工事であれば許可不要とされる可能性があります。

工事の時期が大きく異なる場合

1ヶ月以内など短期間で連続して工事を行う場合は一体と見なされやすいですが、半年後や1年後に発注された工事であれば、別工事と判断される可能性があります。

気をつけなければいけない点は、

同じ物件・同じ目的で複数回に分けて工事を依頼された場合、「将来的にまとめて行う予定だったものを分割した」と見なされるリスクがあります。

工事の目的・内容が明確に異なる場合

同一建物であっても、工事の種類や目的が異なり、かつ同時に行う必要がない内容であれば、別工事と評価されることがあります。

例えば、

1月に外構工事(400万円)

7月にキッチンのリフォーム工事(450万円)のように、工事の目的が異なり、時期も分かれている場合には、それぞれ別工事と見なされる余地があります。

建設業許可を取得すれば、分割したり無許可営業の心配もありません!ウィルホープ行政書士事務所では、いつでも無料相談受付中。500件以上の申請実績ある行政書士が分かりやすくご案内させていただきます!

無許可でも請負える可能性がある工事とは?

建設業法では、軽微な工事を行う場合に建設業許可は不要であると定められています。

この「軽微な工事」とは、以下のいずれかに該当するものをさします。

- 専門工事で500万円未満のもの(消費税込み)

- 建設工事一式で1500万円未満のもの(消費税込み)

- 木造住宅の工事で延べ面積が150㎡未満のもの

上記の3つに関しては許可が不要な軽微な建設工事として定められています。一般的に請負契約が500万円未満(消費税込み)であれば、軽微な建設工事といえるでしょう。

また、建築工事一式として受注したものであれば、全体で1,500万円未満(消費税込み)であれば同様に軽微な建設工事といえます。住宅工事に関して言えば、上記の基準面積以下のものはごく一般的な住宅になりますのでこれも軽微な建設工事ものと言うことができそうです。

上記3つの軽微な建設工事のみを行う場合は、許可を取得することなく、請負契約を結ぶことができます。しかし、追加発注で500万円を超えてしまう可能性もあるので許可を取得することをお勧めします。ウィルホープ行政書士事務所にいつでもご相談ください!

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

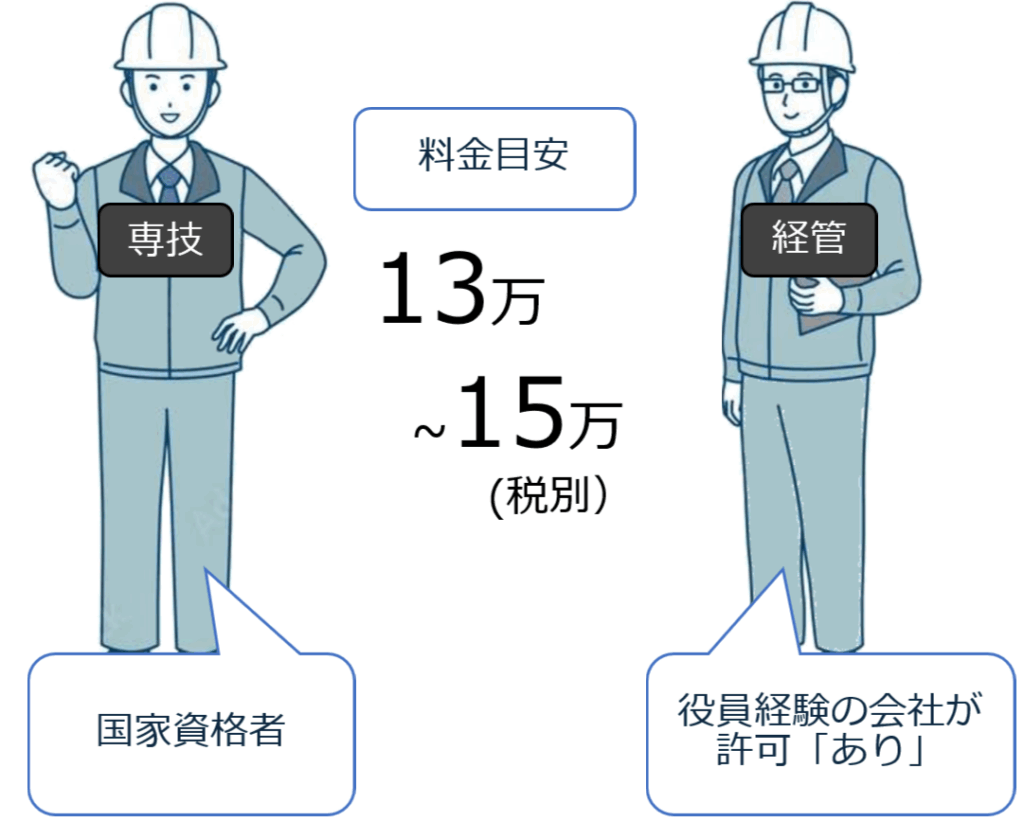

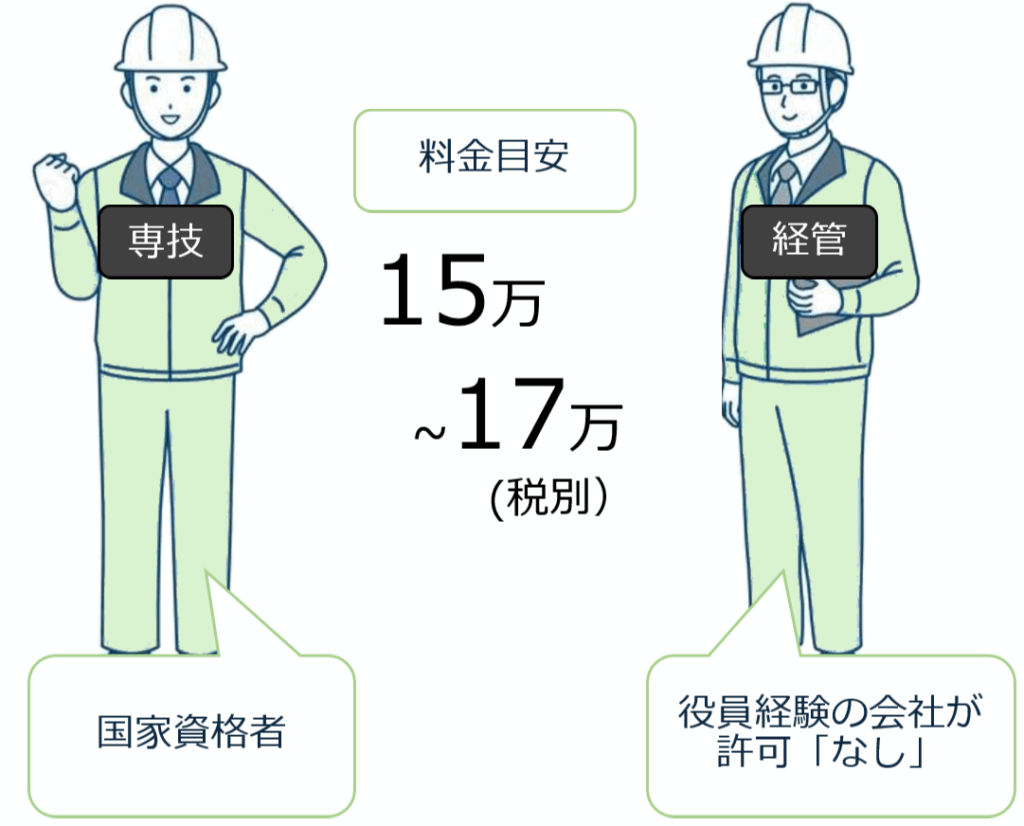

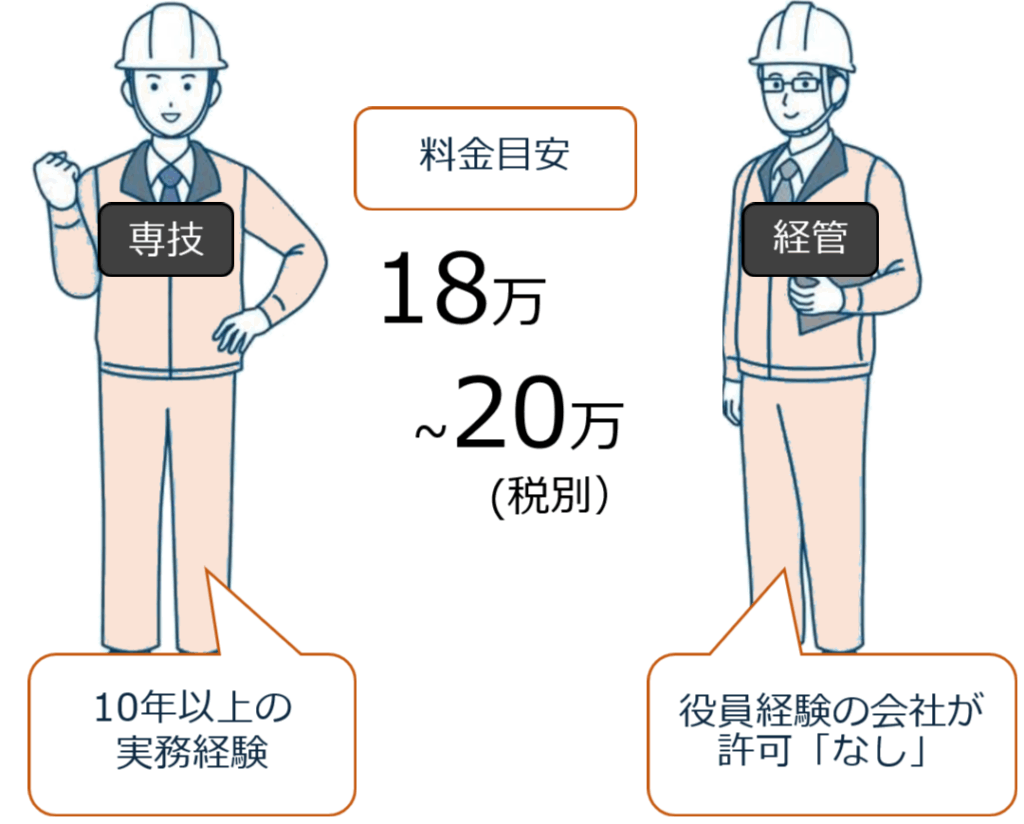

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。

| 内容 | 建設業許可新規申請 |

| 報酬額(税抜) | ¥130,000~¥200,000 |

| 登録免許税 | ¥90,000 |

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

500万円以上の可能性が少しでもあれば建設業許可取得を!

建設業許可を保有しなくても、建設業を営むことができます。しかし、請け負うことのできる工事の金額には上限があるため、どのような工事でもできるわけではありません。

抜け道を探すのは危険がつきまといます。将来的に安定して仕事を受けるためにも、建設業許可の取得を検討しましょう。ただし、許可申請にはクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。

たとえば…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。