「土木関係を請け負いたいけど、建設業許可が必要になると面倒そう……」

「業種追加を考えているけど、技術者の確保がネックになっている……」

そんな時に頼りになるのが、登録機械土工基幹技能者という国家資格です。

この資格があれば、とび土工工事の建設業許可を取得する際に“専任技術者”として認められ、許可取得や業種追加をスムーズに進めることができます。

さらに魅力的なのは、対応できる工事の幅が広いこと。民間土木工事といえばとび土工工事業とも言えます。たとえば——

こうした、民間の土木関係の工事に幅広く対応できるため、現場でも許可申請でも非常に価値の高い資格といえます。

このページでは、登録機械土工基幹技能者がどのような建設業許可の業種に対応できるのかを、わかりやすく解説していきます!

ちなみに、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

登録機械土工基幹技能者とは?

登録機械土工基幹技能者は(一社)日本機械土木協会が開催する基幹技能講習会を受講し修了テストに合格した者が認定されます。

この基幹技能者には建設業29業種のうち土木工事業(土木一式)・とび土工工事業に関する資格で、各10年以上の実務経験と3年以上の職長経験を必要とします。

建設業は、国民の生活インフラを支える重要な役割を担う業界のため、技術や経験の豊富な人材が求めらえています。そして登録機械土工基幹技能者となれば、次の業務を適切に遂行できるとお墨付きをもらえるのです。

①現場の状況に応じた施工方法等の提案、連絡、調整

②作業を効率よく行うための技能者の適切な配置及び作業方法、作業手順の構成・指示

③前工程・後工程に配慮した他の登録基幹技能者や職長との連絡、調整

④現場代理人(技術者)との打合せ・報告

主任技術者に登録基幹技能者を配置することで、元請業者・上位下請業者との連携が取りやすくなり生産性が向上したという報告も多くなり、需要が増えているようです。

建設業許可を取得するための要件について

建設業許可を取得するためには、いくつかの厳格な要件をクリアしなければなりません。これらの要件を満たしていないと、申請しても許可を得ることはできません。特に、専任技術者の配置は、建設業許可を取得するための重要なポイントです。

- 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある

- 工事に関わる契約を結び、見積もりを行う営業所を設置する

- 許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある

- 財産的信用の基準を満たしている

- 欠格事由に該当していないこと

この中で、今回のテーマに関わりのある3.の専任技術者についてご説明します。

【許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある】

営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。

- 定められた国家資格を持っている

- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある

- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある

- 10年以上の実務経験がある

登録機械土工基幹技能者は強力な武器!

そこで登録機械土工基幹技能者はパターン1に該当し、建設業許可の取得において非常に強力な武器になります。

10年以上の実務経験の証明は不要なので、建設業許可を取得しやすくなることはもちろんですし、すでに取得している建設業許可の業種を増やすことが可能になります。

建設業許可における下記の業種の専任技術者になることができます。

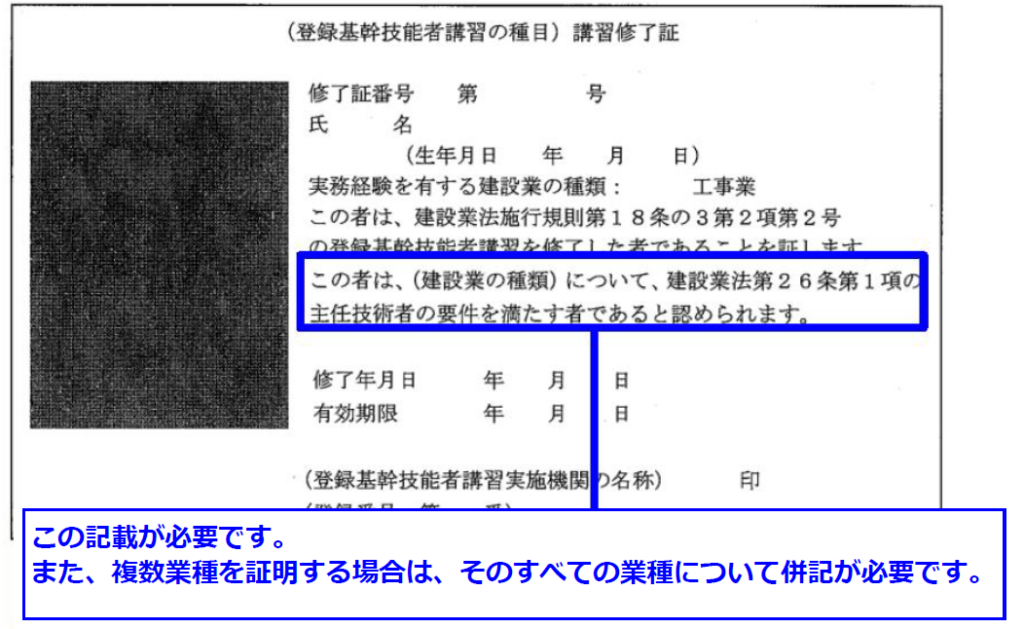

なお、修了証・資格証に、建設業種について主任技術者の要件を満たしていることの記載が必須です。

専任技術者の配置する場合の注意する点

専任の技術者を置く場合に、下記の項目に注意する必要があります。

・必ず常勤であること

・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)

・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)

・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

お困りの際はご相談ください

専任技術者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。

「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

経営業務の管理責任者もハードルが高いです

建設業許可を取得する際につまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。

この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。

▼経営業務の管理責任者として認められるパターン

- 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)

- 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者

- 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者

- 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。

- 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。

(例)

・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。

・個人事業主として5年以上の経験がある。

・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。

専任技術者の要件とは異なりますので、違いをきちんと把握しておきましょう!

お困りの際はご相談ください

経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。

「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

登録機械土工基幹技能者で建設業許可を取得したい方へ

登録機械土工基幹技能者の資格をお持ちであれば、確かに建設業許可を取得するための大きなステップは踏んでいます。しかし、許可申請には他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。

たとえば…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。