「500万円以上の工事を請け負いたいけど、建設業許可が必要になると面倒そう……」

「業種追加をしたいけど、技術者の確保がネックになっている……」

そんな時に頼りになるのが、施工管理技士という国家資格です。

この資格があれば、さまざまな業種の建設業許可を取得する際に“専任技術者”として認められるため、許可取得や業種追加をスムーズに進めることができます。

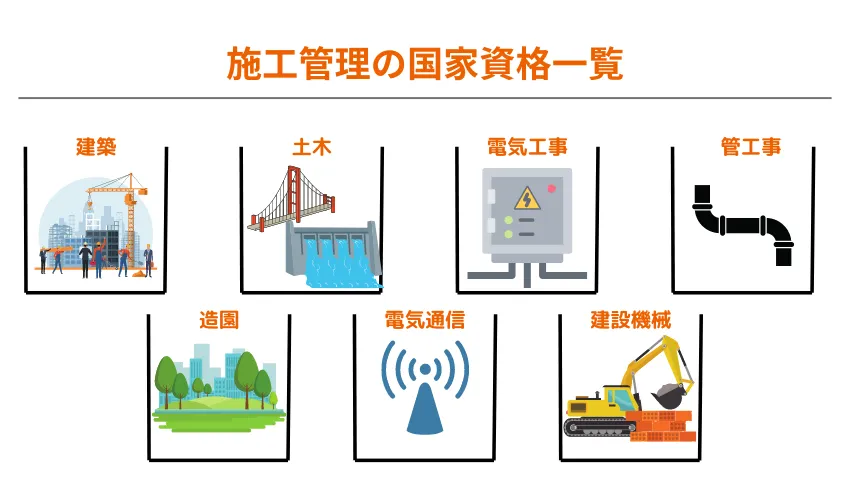

しかし、ひとくくりに施工管理技士といっても、7つの種類に分けれられおり、専門分野が異なっております。

このページでは、7つの施工管理技士がどの業種の建設業許可の専任技術者になることができるのか紹介していきます!

ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

施工管理技士とは国家資格の一つ

「施工管理技士」とは、建設業法で定められた国家試験の一つです。

また、「施工管理技士」は1級と2級があり、2級は一般建設業の専任技術者や各現場に配置される主任技術者になれます。

一方で、1級は2級の対象範囲に加え、特定建設業の専任技術者や各現場に配置される監理技術者になれるという違いがあります。

「監理技術者」は、直接発注された工事を行うために、4,500万円(建築一式は7,000万円)以上で他の建設業と締結する下請契約を交わす場合は、特定建設業の許可とあわせて配置が必要とされています。また、「主任技術者」は、建設業の許可を受けて工事を行う場合に現場での配置が必要とされています。

資格を取得すれは建設業許可が取得しやすくなる!

建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件でこれら2点です。

- 専任技術者(営業所技術者)の配置

- 経営業務の管理責任者の配置

特に、「専任技術者(営業所技術者)の配置」は、建設業許可を取得するための重要なポイントですが、なんと施工管理技士を持っていれば簡単にクリアすることができます!

この資格は、建設業許可の取得において非常に強力な武器になるのです。

すでに施工管理技士をお持ちの方・従業員が新しく資格を取得した方!建設業許可取得の可能性がかなり高くなりますので、今すぐウィルホープ行政書士事務所にご連絡ください。

それでは、7つに分けられている施工管理技士についてみていきましょう!

建築施工管理技士は強力な武器

建築施工管理技士は、建設業法で定められた国家資格で、試験に合格した者には国土交通大臣から技術検定合格証明書が交付され、「建築施工管理技士」の称号が与えられます。資格を取得した技術者は、超高層マンションや大型ショッピングモール、公共施設などの建築工事で施工計画の作成や現場の管理を担当します。

この資格は、1級と2級に分かれており、2級にはさらに3つの種別があります。

▼ 建築施工管理技士の種類

それぞれの資格を持つことで取得できる建設業許可業種は異なります。次に、資格ごとにどの業種の建設業許可が取得できるのかを見ていきましょう。

1級建築施工管理技士

1級建築施工管理技士を持っていると、なんと最大17業種の建設業許可を取ることができます。

「幅広く工事を請け負いたい」「将来的に業種を増やしたい」方には、最強クラスの資格です。

2級建築施工管理技士(種別:建築)

2級建築施工管理技士(種別:建築)を持っていると、次の業種の建設業許可を取ることができます。

「建築」種別は、主に建築工事業の専任技術者として活躍します。特にマンション建設や新築住宅の施工管理を行いたい建設業者には非常に適しています。

2級建築施工管理技士(種別:躯体)

2級建築施工管理技士(種別:躯体)を持っていると、次の業種の建設業許可を取ることができます。

「躯体」種別は、主に建物の骨組み部分に関わる工事を担当します。この資格は大規模な土木工事や鉄筋・鋼構造物などの工事を行う際に重要です。

オススメ:2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)

2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)を持っていると、次の業種の建設業許可を取ることができます。

「仕上げ」種別は、リフォーム工事や内装仕上げ工事を主に行う業者におすすめの資格です。

土木施工管理技士は土木関係が強い

「土木施工管理技士」とは、国土交通省が認める国家資格。

道路や河川、橋梁などの土木工事で、現場の“司令塔”として活躍できる技術者であることを証明してくれる資格です。

この資格があると、建設業許可を取得する際に「専任技術者」として認められるため、許可取得や業種追加がグッとスムーズになります。

でも実は、この土木施工管理技士には いくつかの種類がある のをご存じでしょうか?

| 資格名 | 主な対象工事 | 特徴 |

|---|---|---|

| 1級土木施工管理技士 | 土木工事全般 | 取得できる許可業種が最多! |

| 2級土木施工管理技士 (土木) | 一般的な土木工事 | 一式工事もOK。実務に直結する人気資格 |

| 2級土木施工管理技士 (薬液注入) | 薬液注入工事 | 対象業種は限定的 |

| 2級土木施工管理技士 (鋼構造物塗装) | 塗装関連工事 | ニッチな分野で活躍 |

それでは、種類ごとにどのような業種の建設業許可が取得できるか見ていきましょう!

1級土木施工管理技士

1級土木施工管理技士を持っていると、なんと9業種の建設業許可が狙えます!

「幅広く工事を請け負いたい」「将来的に業種を増やしたい」方には、最強クラスの資格です。

2級土木施工管理技士(種別:土木)

2級土木施工管理技士(種別:土木)を持っていると、8業種の許可が可能です。

民間土木関係の工事を請負いたい方におすすめの資格です。

2級土木施工管理技士(種別:薬液注入)

2級土木施工管理技士(種別:薬液注入)を持っていると、次の業種の建設業許可を取ることができます。

特殊な注入工事がメイン。活用場面は限られますが、専門的な現場では重宝されます。

2級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装)

2級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装)を持っていると、次の業種の建設業許可を取ることができます。

こちらもニッチな資格ですが、特定分野での許可取得に役立ちます。

2級土木施工管理技士の種別については、「土木」の種別をお持ちの方が多く、「鋼構造物塗装」や「薬液注入」は、ニッチな種別です。

管工事施工管理技士

管工事施工管理技士は、配管工事の施工管理に必要な国家資格で、特に上下水道、空調、ガス配管など、私たちの生活に密接に関わる工事の管理を行います。管工事の現場で、作業から施工計画、安全管理まで総合的に管理するため、非常に高い需要があります。

水道やガス、空調など私たちの生活に欠かせない管工事のエキスパートとして、幅広いニーズのある資格です。

1級と2級がありますが、どちらも建設業許可を取得する際に非常に有利です。

なお、1級でも2級でも管工事施工管理技士を持っていると、管工事業の建設業許可を取得することができます!

電気通信工事施工管理技士

「電気通信工事施工管理技士」とは、建設業法に基づいて定められた国家資格です。

試験に合格すると、国土交通大臣より技術検定合格証明書が交付され、「電気通信工事施工管理技士」の称号が与えられます。

この資格は、電気通信工事の現場での施工計画・工程管理・安全管理・現場技術者の指導監督などを適切に行う能力があることを証明するものです。

工事現場での進行管理だけでなく、役所への申請書類作成など、工事全体のマネジメントを担う重要な役割を果たします。

さらにこの資格が活かされる現場は、光回線や5G、スマートフォン回線、さらにはIoT・自動運転・AIロボット関連など、今後の成長が期待される分野ばかり。まさに、将来性のある資格といえます。

電気通信工事施工管理技士士は、電気通信工事の施工管理に必要な国家資格で、光回線や5G、スマートフォン回線、さらにはIoT・自動運転・AIロボット関連など、今後の成長が期待される分野ばかり。まさに、将来性のある資格といえます。

ネットワーク環境など私たちの生活に欠かせない電気通信工事のエキスパートとして、幅広いニーズのある資格です。

1級と2級がありますが、どちらも建設業許可を取得する際に非常に有利です。

造園施工管理技士

造園施工管理技士は、緑化工事の施工管理に必要な国家資格で、特に公園・庭園・壁面緑化など、緑(植物)に関係した工事の管理を行います。造園工事の現場で、作業から施工計画、安全管理まで総合的に管理するため、非常に高い需要があります。

公園や庭園の工事では、修景としての池や滝、水の流れ、景石などの設置工事も含まれますので、給排水・送水設備の知識も必要です。その他、園路では舗装工事、照明では電気工事など幅広い知識が求められ、幅広いニーズのある資格です。

1級と2級がありますが、どちらも建設業許可を取得する際に非常に有利です。

なお、1級でも2級でも造園施工管理技士を持っていると、造園工事業の建設業許可を取得することができます!

建築機械施工管理技士

「建築機械施工管理技士」とは、国土交通省が認める国家資格。建設業の中でも建設機械を使った工事の品質管理や安全管理する工事全般を担当し、現場の“司令塔”として活躍できる技術者であることを証明してくれる資格です。

さらに、作業員の作業工程やスケジュールの管理を行い、現場における司令塔としても監督的な立場ですのでマネジメント業務が中心です。

この施工管理が適切に行われていないと、計画にズレが生じ、工事が当初のスケジュール通りに進まなくなることがあります。そうなると、スケジュールを調整するために、現場の作業員に無理を強いることになりかねません。

その結果、集中力が散漫になり、予期せぬ事故が発生することもあります。作業現場で働く人々の安全を守る重要な仕事と言えるでしょう。

1級と2級がありますが、どちらも建設業許可を取得する際に非常に有利です。

建築機械施工管理技士の国家資格を持っていると、1級でも2級(1種~6種問わず)でも、次の業種の建設業許可を取ることができます。

経営業務の管理責任者もハードルが高いです

建設業許可を取得する際に専任技術者と同レベルでつまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者」の配置です。

この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。

- 建設会社で5年以上取締役として経験のある者

- 建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者

- 上記、通算で5年以上経験ある者

専任技術者(営業所技術者)は技術力ですが、経営業務の管理責任者は経営力が注目されますので、違いをきちんと把握しておきましょう!

お困りの際はご相談ください

経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。

「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

経営業務の管理責任者も専任技術者も常勤証明が大変

「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」も必ず営業所に常勤させ、それを証明しなければいけません。

常勤性の証明書類は税金や社会保険関係の書類が多く、行政書士でも詳しくない方が多いです。ウィルホープ行政書士事務所では、細かい部分までご案内が可能ですので、ご自身で判断するのではなく、一度ご相談ください。

※申請する都道府県によって書類が変わりますので注意が必要です。

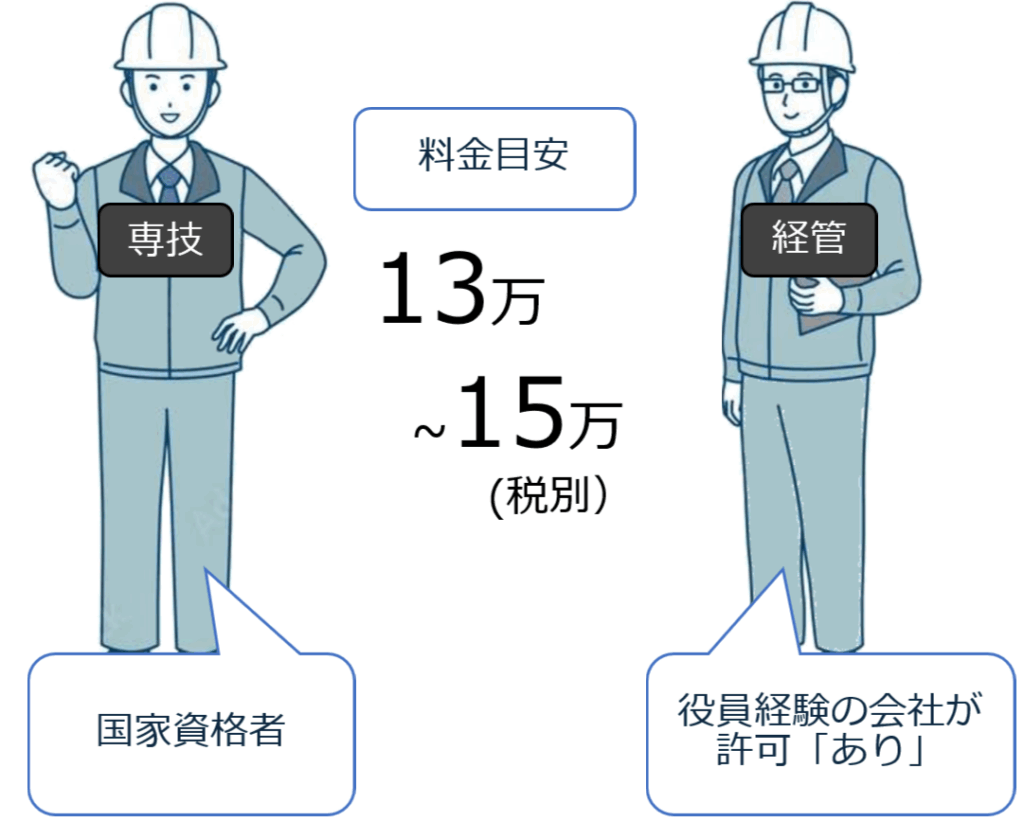

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

| 内容 | 建設業許可新規申請 |

| 報酬額(税抜) | ¥130,000~¥200,000 |

| 登録免許税 | ¥90,000 |

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

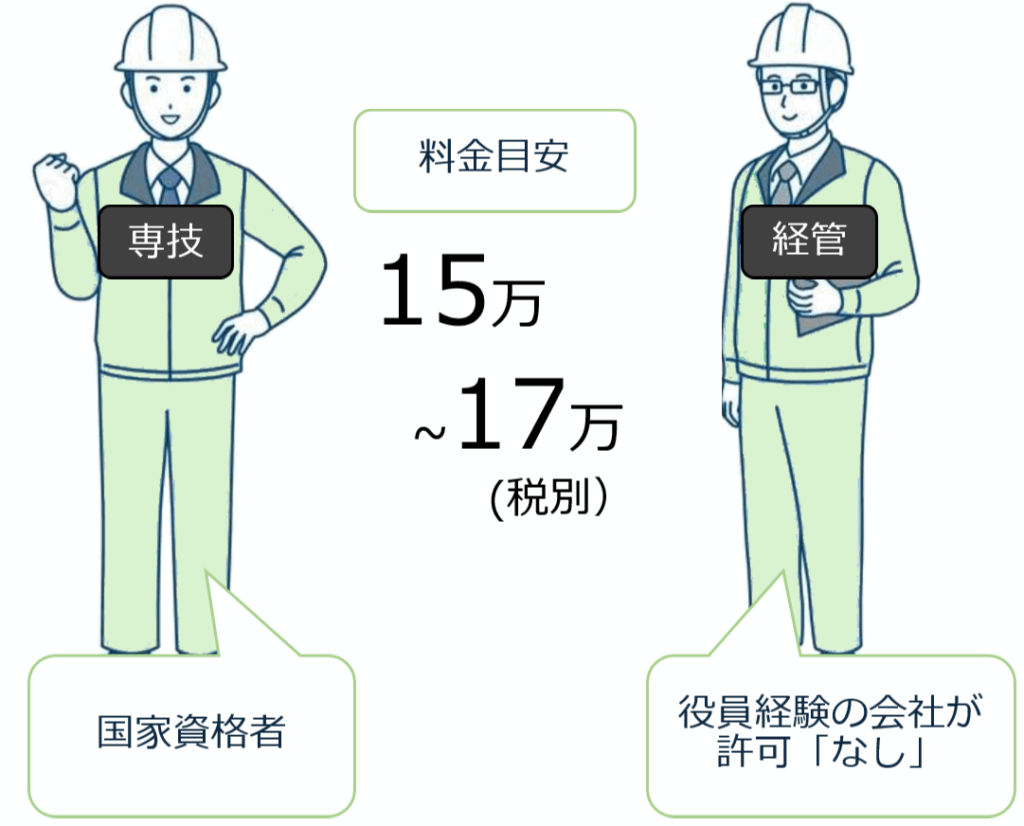

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

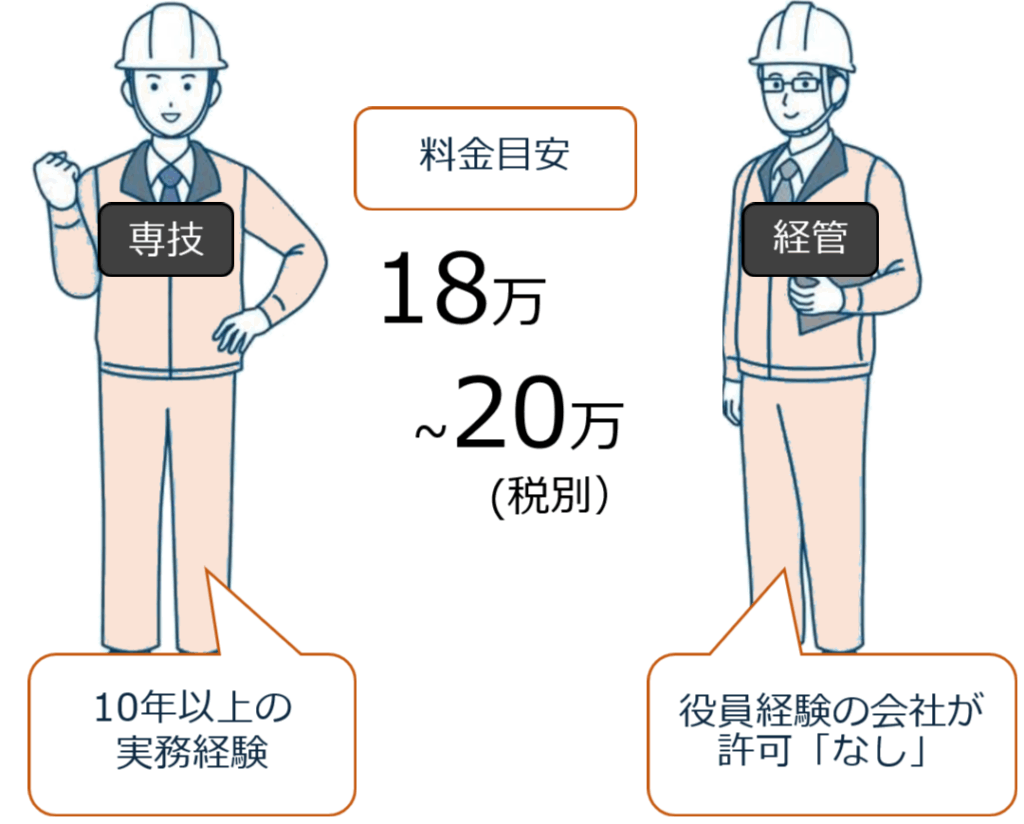

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

施工管理技士で建設業許可を取得したい方へ

施工管理技士の資格をお持ちであれば、確かに建設業許可を取得するための大きなステップは踏んでいます。しかし、許可申請には他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。

たとえば…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。