「大工工事や造作工事を請け負いたいけど、建設業許可が必要になると面倒そう……」

「業種追加をしたいけど、技術者の確保がネックになっている……」

そんな時に頼りになるのが、建築大工技能士という国家資格です。

この資格があれば、大工工事業の建設業許可を取得する際に“専任技術者”として認められるため、許可取得や業種追加をスムーズに進められます。

しかもこの資格、対象となる工事の幅が広いのが特徴。たとえば——

といった、木材を使用した工事に広く対応できます。だからこそ、現場でも建設業許可の取得面でも非常に心強い武器となります。

このページでは、建築大工技能士がどのような業種の建設業許可を取得できるか紹介します。

ちなみに、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

建築大工技能士とは

建築大工技能士とは、木造建築の大工工事に必要な知識・技術を有する者に与えられる国家資格です。

建築大工技能士の資格を持つことで、施主や設計者からの信頼が高まり、仕事の幅や収入も増える可能性があるでしょう。木造建築物の構造・材料・施工方法に関する専門知識と実務スキルを備え、安全で高品質な建物づくりを担うことができることを証明します。

この資格は1級と2級がありそれぞれの技能レベルで認定されます。

建設業許可の2つの要件

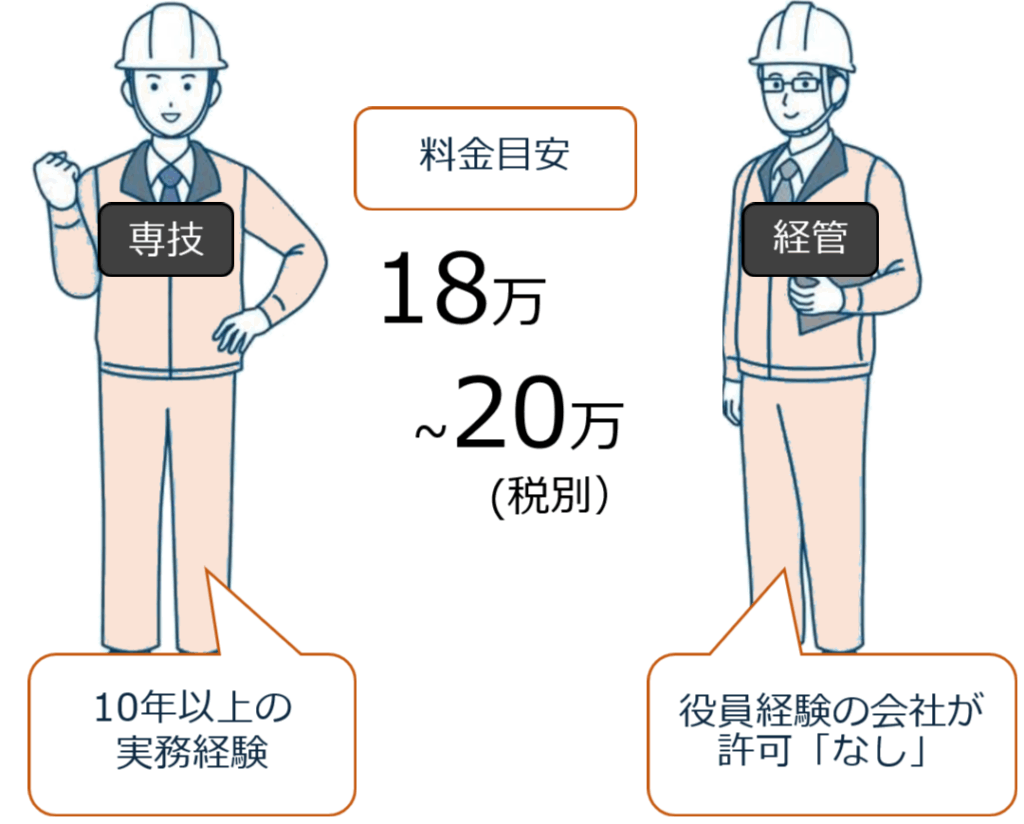

建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件でこれら2点です。

- 専任技術者(営業所技術者)の配置

- 経営業務の管理責任者の配置

特に、「専任技術者(営業所技術者)の配置」は、建設業許可を取得するための重要なポイントですので、詳しく見ていきましょう!

【許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある】

営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。

- 定められた国家資格を持っている

- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある

- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある

- 10年以上の実務経験がある

建築大工技能士は強力な武器!

そこで1級技能士はパターン1、2級技能士はパターン2に該当し、建設業許可の取得において非常に強力な武器になります。なお、2級技能士は資格合格後、3年の実務経験を証明すればよいです!

10年以上の実務経験の証明は不要なので、建設業許可を取得しやすくなることはもちろんですし、すでに取得している建設業許可の業種を増やすことが可能になります。

建設業許可における下記の業種の専任技術者になることができます。

有資格者で建設業許可取得をご検討の方は今すぐ無料相談をご活用ください。

なお、2級である場合の実務経験の証明するために様々な書類を用意する必要がありますので、詳細をご説明いたします!

3年以上の実務経験の証明方法

実務経験の証明方法は、現在所属している会社(自分の会社や個人事業主)での経験を使用する場合と前職での経験を使用する場合によって変わります。

現在所属している会社(自社や事業主・元事業主)

建設業許可がない現在所属している会社または個人事業主(元事業主)として3年以上の実務経験を積んできた場合、工事を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は工事に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。

| 都道府県 | (元)個人事業主の経験 | 法人役員・従業員の経験 |

|---|---|---|

| 東京都 | ①確定申告書(受付印のあるもの) ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) | ①社会保険の加入記録 ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |

| 神奈川県 | 請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分) | ①登記事項証明書(役員のみ)or 社会保険の加入記録 ②請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分) |

| 埼玉県 | 請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) | ①登記事項証明書(役員のみ)or 社会保険の加入記録 + ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |

| 千葉県 | ①確定申告書(受付印のあるもの)or 市町村発行の課税証明書 ※確定申告書が紛失、かつ、課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件 ②請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) | ①社会保険の加入記録 ②請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) |

工事実績確認の請求書には該当業種の工事が明確にわかる必要があります。

例えば、内装仕上工事業を取得したい場合は請求書内に「内装工事」や「クロス張替え工事」など。「リニューアル工事」「リフォーム工事」など工事内容があいまいだと工事仕様書・見積書・材料一覧表などを求められるので注意しましょう。

建設業許可のある前職で実務経験を積んだ場合

許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。しかし、すでに退社している場合は協力を得ることができないケースはよくあります。

その場合、次の方法で証明を進めることができます

- 会社の許可を取得した都道府県を確認

許可を取得していた都道府県をまず確認することが重要です。 - 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の場合

行政に対して「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えることで、その会社がいつからいつまで許可を取得していたのかの情報を提供してもらえる場合があります。

3年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!

経営業務の管理責任者もハードルが高いです

建設業許可を取得する際に専任技術者と同レベルでつまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者」の配置です。

この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。

- 建設会社で5年以上取締役として経験のある者

- 建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者

- 上記、通算で5年以上経験ある者

専任技術者(営業所技術者)は技術力ですが、経営業務の管理責任者は経営力が注目されますので、違いをきちんと把握しておきましょう!

お困りの際はご相談ください

経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。

「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

経営業務の管理責任者も専任技術者も常勤証明が大変

「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」も必ず営業所に常勤させ、それを証明しなければいけません。

常勤性の証明書類は税金や社会保険関係の書類が多く、行政書士でも詳しくない方が多いです。ウィルホープ行政書士事務所では、細かい部分までご案内が可能ですので、ご自身で判断するのではなく、一度ご相談ください。

※申請する都道府県によって書類が変わりますので注意が必要です。

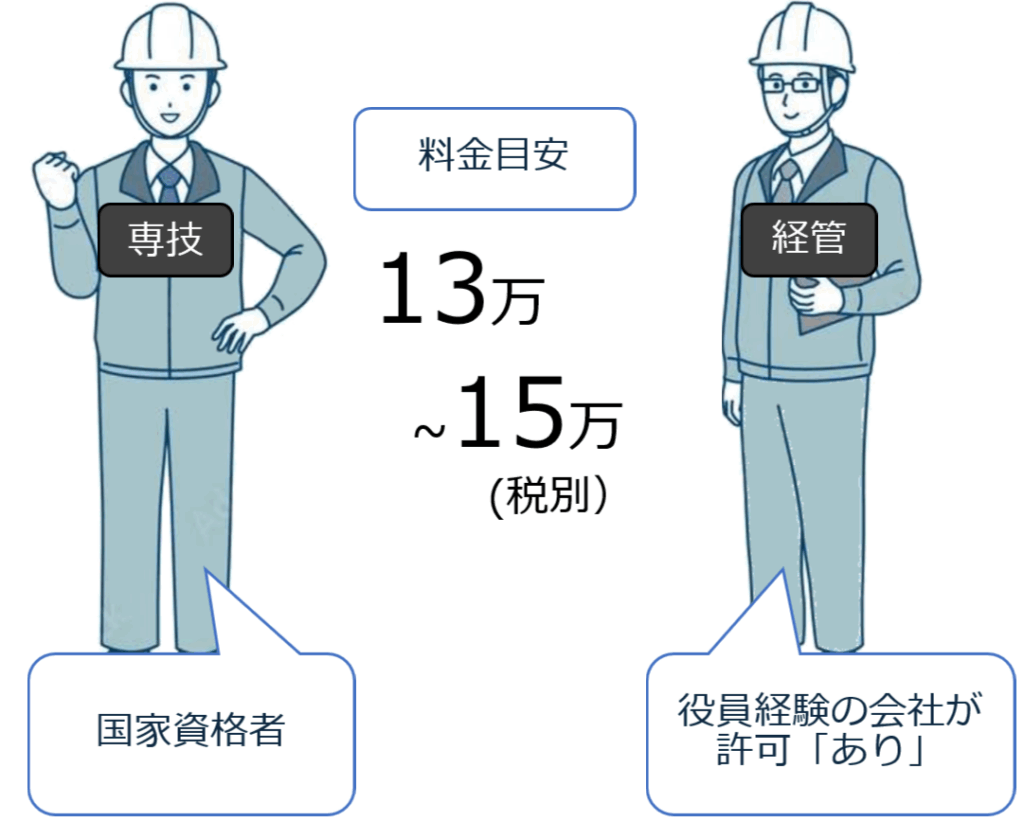

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。

| 内容 | 建設業許可新規申請 |

| 報酬額(税抜) | ¥130,000~¥200,000 |

| 登録免許税 | ¥90,000 |

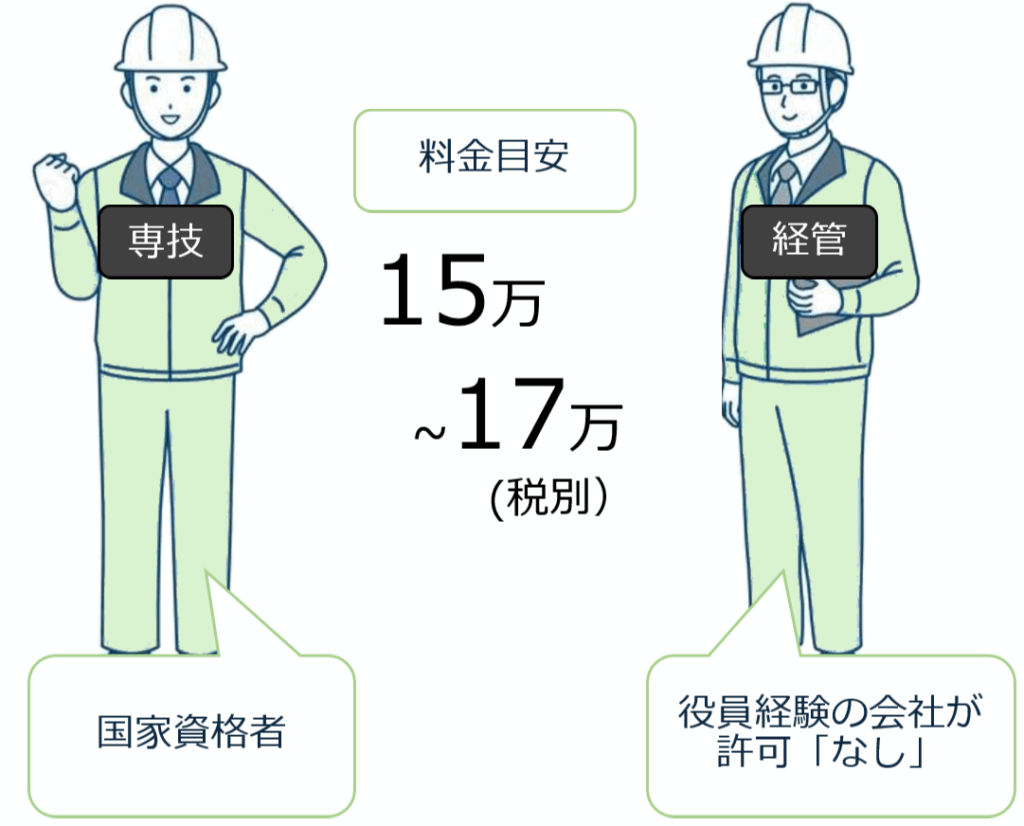

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

建築大工技能士で建設業許可を取得したい方へ

建築大工技能士の資格をお持ちであれば、確かに建設業許可を取得するための大きなステップは踏んでいます。しかし、許可申請には他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。

たとえば…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

建設業許可取得に関して~FAQ~

- Q建築大工技能士の資格があれば許可が取れますか?

- A

10年以上の実務経験の証明が不要なので、建設業許可を取得しやすくなりますが、他にもクリアすべき多くの厳しい要件があります。許可が取れるまで支援しますのでご安心ください。

- Q経営業務の管理責任者の証明書類が残っていませんが許可は取れますか?

- A

取れる可能性はあります! 請求書や通帳原本がない場合でも、銀行からのその時点の「取引明細」で代用可能ですし、確定申告書は過去7年以内なら税務署に「開示請求」できます。行政書士として地道に支援しますのでご安心ください。

- Q許可取得までの所要期間はどれくらいですか?

- A

申請から約1カ月~2か月です。この期間を短縮することはできませんので早めのご相談がおすすめです。

- Q他の事務所で断られた案件でも相談できますか?

- A

もちろん! 内容次第では取得が可能なケースも多いので、まずはお気軽にご相談ください。

- Q建設業許可の要件がよくわからなくても相談しても大丈夫ですか?

- A

建設業許可の要件は、複雑で分かりにくいです。お客さまが理解しにくい点については、丁寧にご説明いたしますので、どうぞご安心ください。