建設業者のみなさま、建設業許可について正確にご存じですか?

名前は聞いたことがあっても、内容までしっかり理解している方は意外と少ないかもしれません。

「建設業」とは、法人・個人を問わず、元請けでも下請けでも――建設工事の完成を請け負うすべての事業者を指します。

そして、たとえ一人で始める場合でも、一定規模以上の工事を請け負うには「建設業許可」が必要です。許可を持たずに工事を続ければ、思わぬトラブルや法的リスクに巻き込まれることも。

建設業は29の専門業種に分かれており、それぞれで許可を取得する必要があります。取得には、「実務経験」や「専任技術者の確保」「財務の健全性」など、いくつかのクリアすべき条件が課されています。

ですが――この「建設業許可」を手にすることで、

取引先や元請けからの信頼が大きく高まり、受注のチャンスが一気に広がるのです。

ちなみに、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

行政書士が解説!建設業許可の6つの要件とは?

建設業許可を受けるためには、以下の6つの要件をクリアしなければなりません。

- 経営業務の管理責任者がいること

- 専任技術者が営業所ごとにいること

- 請負契約に関して誠実性があること

- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

- 欠格要件に該当しないこと

- 社会保険に加入している

それでは、これらの要件について、1つずつ詳しく見ていきましょう!

経営業務の管理責任者(経管)がいること

建設業許可を取得する際に最もつまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。

この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。

▼経営業務の管理責任者として認められるパターン

- 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)

- 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者

- 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者

- 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。

- 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。

(例)

・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。

・個人事業主として5年以上の経験がある。

・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。

お困りの際はご相談ください

経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。

「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

専任技術者(専技)が営業所ごとにいること

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。この専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

以下いずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

- 定められた国家資格を持っている

- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある

- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある

- 10年以上の実務経験がある

<特定建設業許可の専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

- 定められた国家資格のうち級数が1級である者

- 一般建設業許可の専任技術者の要件に該当し、かつ元請としての4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験を有する者※

※指定建設工事業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)については「指導監督的実務経験」は認めらません。

一般建設業許可における専任技術者要件には、1級ではなく2級でも認めているほか10年間の実務経験でも専任技術者になることができるので、特定建設業許可の専任技術者要件はハードルが高くなることが分かります。

お困りの際はご相談ください

専任技術者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。特に実務経験を証明するときは「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」などのご相談をよくいただきます。お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

請負契約に関して誠実性があること

3つ目の要件は、申請者本人や関係者が「建設工事について契約上のトラブルを起こす可能性がないこと」が求められます。

対象者は

過去に以下のような行為があると、許可が下りない可能性があります

● 不正な行為

請負契約の締結・履行に関して、法令に違反する行為をした場合

例えば・・・

- 詐欺行為で契約を結んだ

- 脅迫して契約を履行させた

- 工事代金を横領した

● 不誠実な行為

契約内容に反して、信義に反する工事対応を行った場合

例えば・・・

- 約束した工期を故意に大幅に遅延

- 契約内容と異なる資材や施工方法を用いた

健全な建設業者さまがこの要件を心配する方はほとんどいません!ですので、なにか罰則を受けていない限り大丈夫です!

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

4つ目の要件は、、工事を最後まできちんと完了できるだけの資金力があるかを審査されます。これを「財産要件」と呼びます。

この要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

▼一般建設業許可の財産要件

次のいずれかの要件を満たす必要があります。

会社設立間もなく、まだ決算報告書に自己資本が反映されていない場合でも、資本金や預金残高証明などでカバーできます。柔軟に対応可能な要件ですので、気になる方はご相談ください。

▼特定建設業許可の財産要件

特定建設業許可を取得するには、より厳格な財産条件が求められます。以下のすべてを満たす必要があります。

特定建設業は、大規模工事を元請として請け負うことを前提とした許可です。そのため、経営の健全性や資金力が厳しくチェックされるのです。

欠格要件に該当しないこと

5つ目の要件は、申請者自身や法人の役員などが「一定のルール違反に該当していないこと」が求められます。これを「欠格要件(けっかくようけん)」といいます。

以下のいずれかに該当すると、許可を受けることができません。

よくある相談は――

これはすべて本当にあった内容です。欠格要件に該当してもばれないと思ったけど不許可になったという相談もありました。

「昔のことだから大丈夫だろう」と自己判断してしまうのは危険です。欠格要件に該当するケース・該当しないケースありますので、過去の経歴に不安がある場合は、必ず事前に専門家に相談して確認しましょう。

社会保険に加入している

令和2年10月の法改正により、社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。

すべての建設業を営む者が建設業許可の申請をする際、適切な社会保険に加入しているかを確認されます。

建設業において求められる社会保険は、以下の3つです。

社会保険に未加入の場合は、

- 新規で建設業許可を取得できない

- すでに許可を持っている場合でも更新ができない

という事態に陥ります。「まだ加入していない」「以前のまま放置している」という方は、まずは保険の加入状況を確認し、早めの対応を行うことが重要です。

無許可で請け負った場合は、重いペナルティが課せられます!

許可なしに500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反となり、懲役刑や罰金刑が科せられる可能性があります。このような違反行為は、ただの行政処分にとどまらず、業務への致命的な影響を及ぼします。

さらに、違反業者と契約を結んだ元請業者も、監督処分の対象となりますので二次下請け・三次下請けへの注意が必要です。建設業法に違反すると、その後5年間は建設業許可の取得ができなくなるという、非常に厳しい制裁が待っています。

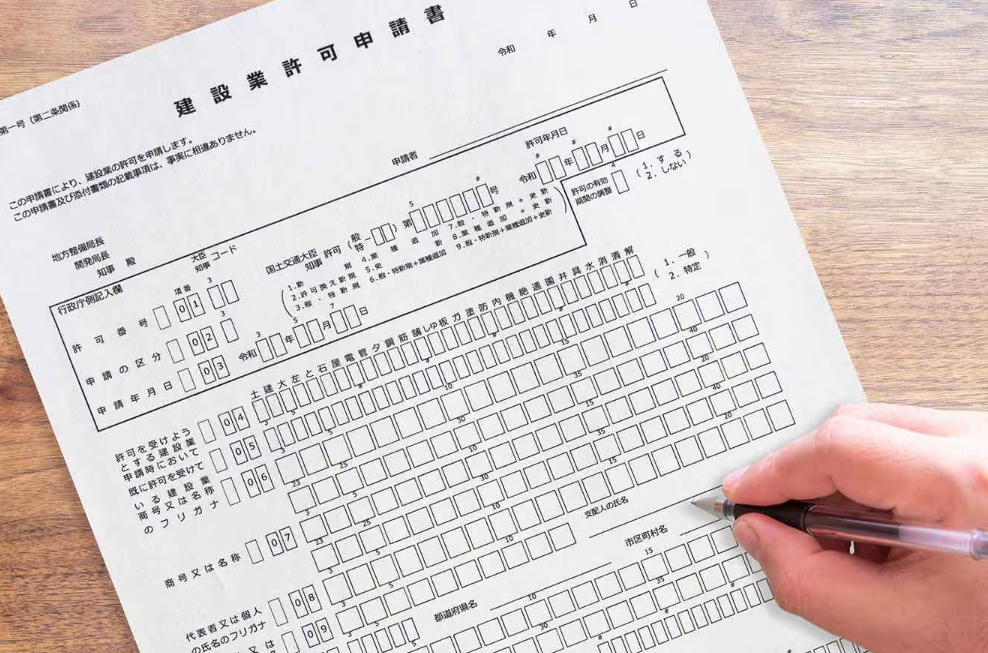

建設業許可に必要な書類を行政書士が一挙にご紹介!

建設業許可を行う場合、様々な申請書類を作成し、必要資料を集めなくてはいけません。

以下、3つに分けてみてみましょう。

- 建設業許可の申請書類

- 建設業許可に必要な添付書類

- 確認、裏付けが必要な資料

こちらに記載した必要書類は一般的なケースを元に作成しています。許可を取得する業種や、会社の状況によって変わってきますので、事前に行政書士等の専門家に相談されるのが安全です。

では、建設業許可の申請時に必要書類を確認してみましょう!

建設業許可の申請書類

申請するときは、申請書一式を作成し、行政の窓口へ持ち込む必要があります。許可を取得する業種や、会社の状況によって変わってきます。

| 建設業許可の申請書類 | 様式番号 |

|---|---|

| 建設業許可書 | 第1号 |

| 役員の一覧表 ※法人のみ | 別紙1 |

| 営業所一覧表 | 別紙2(1) |

| 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 第3号 |

| 使用人数 | 第4号 |

| 誓約書 | 第6号 |

| 経営業務の管理責任者証明書 | 第7号 |

| 健康保険等の加入状況 | 第7号の3 |

| 専任技術者証明書 | 第8号 |

| 実務経験証明書 ※専任技術者を実務経験で申請する場合に必要 | 第9号 |

| 指導監督的実務経験証明書 ※特定建設業で専任技術者を実務経験で申請する場合に必要 | 第10号 |

| 令第3条に規定する使用人の一覧表 ※本社以外の営業所があり、その営業所に支店長など請負契約について一定の権限を有する人がいる場合に必要 | 第11号 |

| 許可申請者の調書 ※本人・法人の役員全員分(監査役は除く) | 第12号 |

| 令第3条に規定する使用人の調書 ※本社以外の営業所があり、その営業所に支店長など請負契約について一定の権限を有する人がいる場合に必要 | 第13号 |

| 株主(出資者)調書 ※法人のみ | 第14号 |

| 財務諸表 ※直前1年分 | <法人の場合> 第15号・第16号・第17号・第17号の2 <個人の場合> 第18号・第19号 |

| 営業の沿革 | 第20号 |

| 所属建設業者団体 | 第20号の2 |

| 主要取引金融機関名 | 第20号の3 |

建設業許可に必要な添付書類

許可申請書には、とても多くの書類を添付しなくてはなりません。ここでは法定書類等、添付資料のご説明をさせていただきます。取得できる場所も記載しておりますので、参考にしてみてください。

| 建設業許可に必要な添付書類 | 取得できる場所 |

|---|---|

| 商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 ※直近3か月以内 | 法務局 |

| 納税証明書 法人:法人事業税 個人:個人事業税 | 県税事務所 |

| 法人:法人設立届 個人:個人事業開業届出書 ※創業してから一度も決算期に到来しておらず、上記納税証明書が添付できない場合に必要 | 会社保管書類 |

| 残高証明書(500万円以上) ※財務諸表で自己資本が500万円未満の場合は必要 | 主要取引銀行 |

| 登記されていないことの証明書 ※本人・役員・令3条に規定する使用人分が必要 | 法務局 |

| 身分証明書 ※本人・役員・令3条に規定する使用人分が必要 | 本籍地を管轄する市区町村役所 |

| 定款(写) ※法人のみ | 上記納税証明書が添付できない場合に必要 会社保管書類 |

確認、裏付けが必要な資料

「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」については、要件が設定されていますので、その要件を満たしていることが証明できる裏付け資料が必要です。 加えて、営業所の状況を確認するための資料を用意する必要もあります。

なお、確認・裏付け書類は、一般的な証明書類を記載しています。

| 確認、裏付けが必要な資料 | 確認・証明書類の例 |

|---|---|

| 経営業務の管理責任者の「常勤性」 | ①健康保険証 ※事業所名の記載されているものに限る ②直近の住民税特別徴収税額通知書 ③その他、常勤を証明できる書類 |

| 経営業務の管理責任者の「経験期間」 | 法人:商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 個人:所得税確定申告書の写し |

| 経営業務の管理責任者の「建設業に係る経営業務を行っていたことの裏付け」 | 許可通知書や工事請負契約書、注文書、請求書等 |

| 専任技術者の「常勤性」 | ①健康保険証 ※事業所名の記載されているものに限る ②直近の住民税特別徴収税額通知書 ③その他、常勤を証明できる書類 |

| 専任技術者の「実務経験期間」 ※実務経験期間で申請する場合のみ必要。 | 許可通知書や工事請負契約書、注文書、請求書等 |

| 専任技術者の「資格」(原本提示) ※資格で申請する場合のみ。 | 資格者証 |

| 令3条に規定する使用人の常勤の確認書類 | ①健康保険証 ※事業所名の記載されているものに限る ②直近の住民税特別徴収税額通知書 ③その他、常勤を証明できる書類 |

| 営業所の確認書類 | 営業所の写真 |

| 社会保険の加入書類 | 健康保険・厚生年金・雇用保険の領収書等 |

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

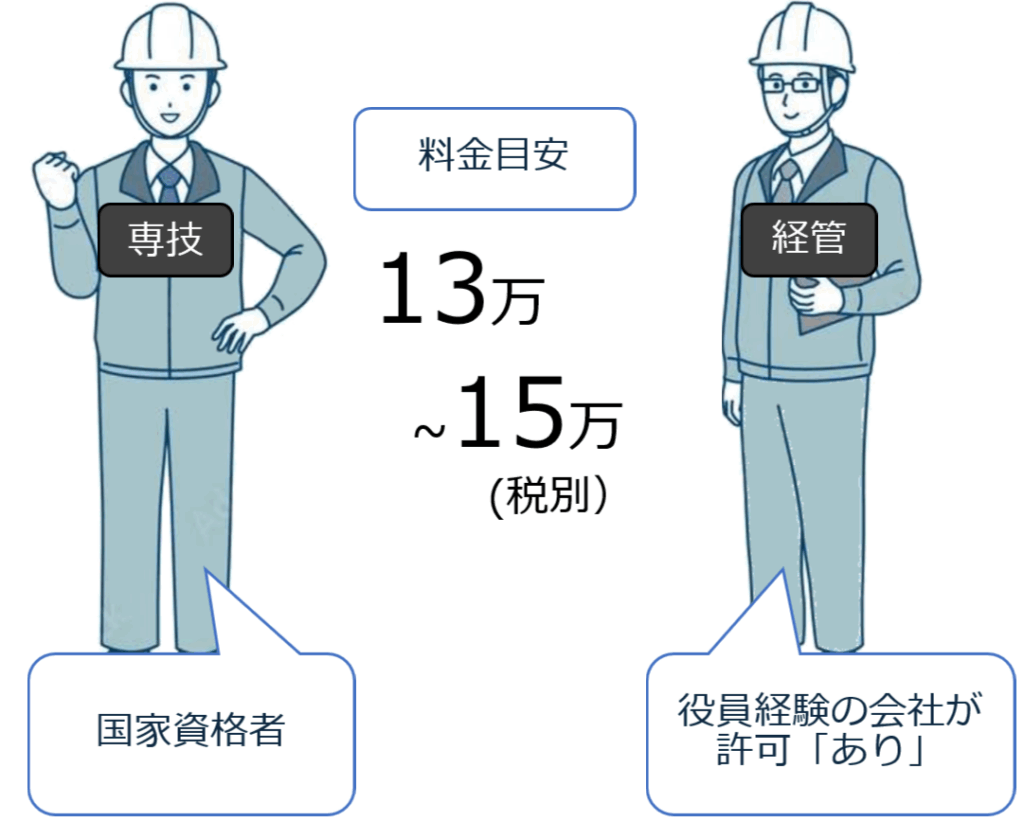

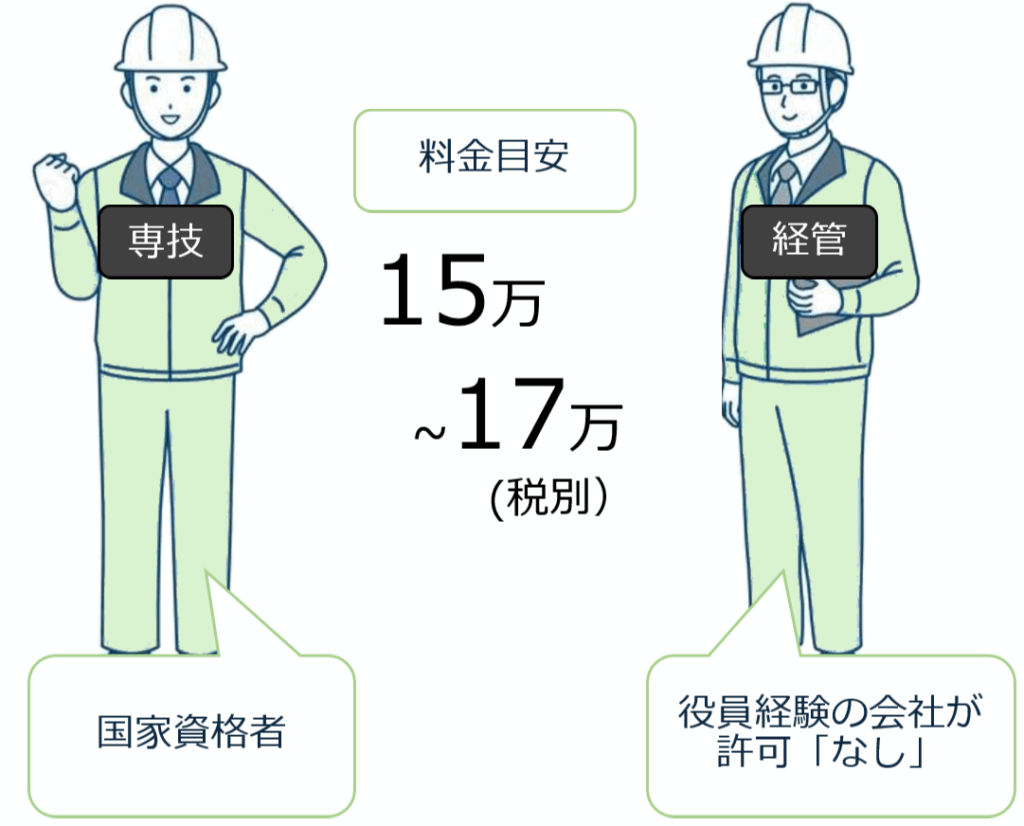

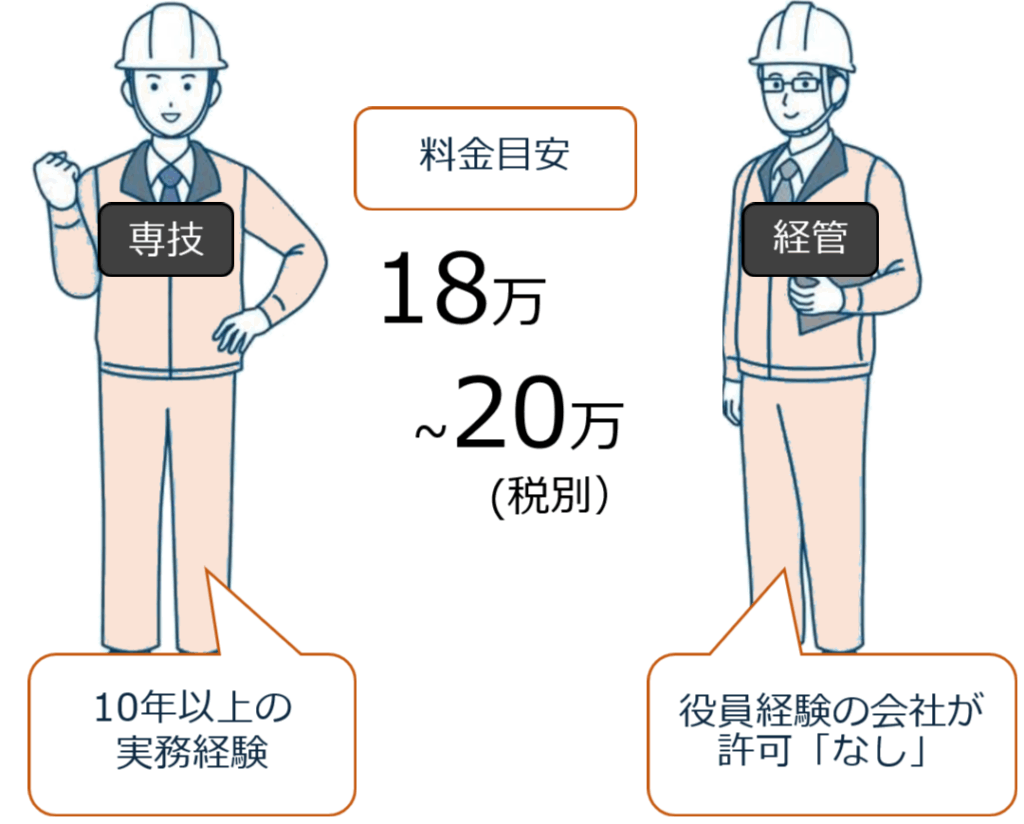

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

| 内容 | 建設業許可新規申請 |

| 報酬額(税抜) | ¥130,000~¥200,000 |

| 登録免許税 | ¥90,000 |

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

建設業許可は自社で取得できる?行政書士に相談するメリット

建設業許可を取得するためには、さまざまな厳しい要件を満たす必要があります。一般的な許認可と比べると、建設業許可はハードルが高く、簡単に取得できるものではありません。

特に、500万円以上の大規模な工事を請け負いたいと考える事業者にとって、建設業許可の取得は必須です。しかし、許可を取得するための要件を満たしていない、もしくは過去の書類がなくて困っている事業者さんが多くいます。

このような場合、許可取得を目指すためには、確実に要件をクリアすることが重要です。少しでも不安があれば、ぜひ一度ウィルホープ行政書士事務所にご相談ください。申請実績500件以上の行政書士が安心・確実・優しく許可取得へサポートさせていただきます!

建設業許可取得に関して~FAQ~

- Q各都道府県で審査内容は同じですか?

- A

- Q経営業務の管理責任者や専任技術者の証明書類が残っていませんが許可は取れますか?

- A

取れる可能性はあります! 請求書や通帳原本がない場合でも、銀行からのその時点の「取引明細」で代用可能ですし、確定申告書は過去7年以内なら税務署に「開示請求」できます。行政書士として地道に支援しますのでご安心ください。

- Q許可取得までの所要期間はどれくらいですか?

- A

申請から約1カ月です。この期間を短縮することはできませんので早めのご相談がおすすめです。

- Q他の事務所で断られた案件でも相談できますか?

- A

もちろん! 内容次第では取得が可能なケースも多いので、まずはお気軽にご相談ください。

- Q建設業許可の要件がよくわからなくても相談しても大丈夫ですか?

- A

建設業許可の要件は、複雑で分かりにくいです。お客さまが理解しにくい点については、丁寧にご説明いたしますので、どうぞご安心ください。