元請け業者として大規模工事を請負いたいけど、特定建設業許可はハードルが高そうだから難しいかもと思っている方も多いのではないでしょうか?

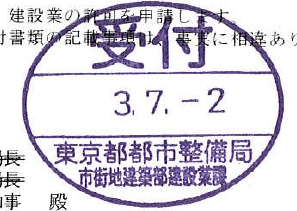

このページでは、弊社代表が実際に建設業許可を取得した方法をご紹介させていただきます。

新設会社で特定建設業許可を!

新設会社で建設業許可を取得した時の相談内容等を紹介していきます!

<許可取得概要>

営業所所在地:東京都

業種:東京都知事特定建設業・複数業種

<経営業務の管理責任者:候補者>

取締役(過去、別の会社で取締役を5年以上)

<専任技術者:候補者>

従業員(1級建築施工管理技士)

<相談内容>

Q:新設会社でも特定建設業許可を取得することができるのか?

→要件を満たしていれば許可を取得することができます。

Q:新設会社で特定建設業許可を取得する場合の注意点はあるのか?

→一番気を付けなければいけない点は、財産要件です。資本金2,000万円かつ自己資本4,000万で設立しなければいけません。最初は500万で設立して増資して2,000万円する予定という方もいますが、その場合は、一度決算期を迎える必要がありますのでスムーズに許可が取れないケースもあります。

ここで、建設業許可を取得するための大きな3つの要件を確認しましょう。

- 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある

- 許可を受けたい業種の専任技術者を持った方がいる

- 財産要件を満たしている

それぞれの要件をクリアした方法をご紹介していきます!

要件①:経営業務の管理責任者の要件をクリアする方法

経営業務の管理責任者の要件は常勤している取締役のうち、つぎのいづれかの要件をクリアする必要があります。

- 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者

- 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(建設部長等)にあり、経営業務のある者

- 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者

- 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。

- 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

建設業許可において経営業務の管理責任者でつまずくケースが一番多いです。5年以上の経営経験(役員経験)というのは、かなり高いハードルだからです。

今回の相談のケースでは過去、別の会社で取締役を5年以上やっていたので、「1.建設業に関して5年以上取締役として経験のある者」がクリアしていました。

建設業に関して5年以上取締役として経験のある者の証明方法

すでに建設業許可を取得している会社で、取締役経験が5年以上営んでいたので、かなりスムーズに証明することができました。

▼必要書類の一例

| 証明書類 | |

|---|---|

| 法人役員の経験 | ①登記事項証明書 + ②建設業許可通知書 (取締役期間中のもの) or ③過去の申請書副本一式 (経営業務の管理責任者と認められていた場合のみ) |

まず、取締役経験は閉鎖事項全部証明書に登記されているのですぐにクリアできました。

その次に、建設業を営んでいた経験の証明としては、当時の建設業許可通知書で証明します。

今回のケースでは、北海道知事許可を取得していたのですが、許可通知書が紛失しており、かつ当時の許可番号もわからなかったので行政に当時の許可状況を確認することができませんでした。

しかし、当時、候補者が経営業務の管理責任者として認められており、その認められた許可申請書類がすべて残っていましたので、過クリアできました!

これは、一都三県で比較すると東京都のみで証明できる裏ワザです。

これで、まずは、経営業務の管理責任者の要件はクリアです。

要件②:専任技術者の要件をクリアする方法

2つ目の要件である専任技術者は営業所(本店等)に常勤する技術者のうち、つぎのいづれかの要件をクリアする必要があります。

(1)定められた国家資格のうち級数が1級である者

▼具体例

- 一級土木施工管理技士

- 一級建築施工管理技士

- 一級建築士 など

(2)一般建設業許可の専任技術者の要件に該当し、かつ元請としての4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験を有する者※

※指定建設工事業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については「指導監督的実務経験」は認めらません。

▼具体例

- 二級土木施工管理技士かつ元請として4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験を有する者

- 二級建設施工管理技士かつ元請として4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験を有する者 など

一般建設業許可における専任技術者要件には、1級ではなく2級でも認めているほか10年間の実務経験でも専任技術者になることができるので、特定建設業許可の専任技術者要件はハードルが高くなることが分かります。

従業員に1級建築施工管理技士を取得している方を従業員に採用したので、「1.定められた国家資格のうち級数が1級である者」に該当し、それだけで、専任技術者の要件もクリアすることができました!

経営業務の管理責任者・専任技術者には常勤性も求められます

経営業務の管理責任者や専任技術者を選任する場合は必ず営業所に常勤させる必要があります。

そして、その常勤性は原則、事業所名称に申請会社が記載された「健康保険証」にで証明します。しかし、75歳以上(後期高齢者医療制度)の方、事業所名所が印字されていない健康健康保険証をお持ちの方、マイナ保険証に移行後に入社した方は健康保険証では証明することができませんので、下記書類が必要になります。

▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法

- 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書

- 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書

▼厚生年金関係で常勤性を証明する方法

- 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票

- 資格取得届(新規に認定する者に限る)

- 厚生年金保険70歳以上被用者該当届※70歳以上の新規に認定する者に限る

- 厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせ

▼住民税関係で常勤性を証明する方法

- 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)

- 住民税特別徴収切替届出※新規に認定する者に限り

▼健康保険組合関係で常勤性を証明する方法

- 資格証明書

▼法人役員の常勤性を証明する方法

- 直近決算の法人税確定申告書(役員報酬手当及び人件費等の内訳書)(年130万以上の役員報酬が確認できること)

なお、採用した直後に常勤性を証明するのは、下記3パターンしかないかなと思います。

- 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書

- 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票

- 住民税特別徴収切替届出

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

最後に財産要件を確認していきましょう。

要件③:財産要件をクリアする方法

建設業許可を取る上であと1つ、申請者からの相談が多いのが財産要件です。請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることを確認されます。特定建設業許可における財産的要件は下記すべての条件を満たしている必要があります。

- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

- 流動比率が75%以上あること

- 資本金が2,000万円以上あること

- 自己資本が4,000万円以上あること

1.欠損の額とは、貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナスである場合に「繰越利益剰余金」の額が、「資本剰余金」、「利益準備金」および「任意積立金」の合計額を上回る額に負債の部に計上されている「利益留保性の引当金及び準備金」を加えた額を上回る額のことをいい、『欠損の額』が、 『資本金額の20%』を超えていないことが求められます。

なお、直近の「繰越利益剰余金」がプラスであれば問題ありません。

2.流動比率とは、貸借対照表の「流動資産」「流動負債」の割合です。具体的な計算式は、「流動比率=流動資産÷流動負債×100」です。

例えば、流動資産合計額が3,200万円、流動負債合計額が4,000万円の場合は流動比率は80% です。

4.自己資本とは、簡単にいうと財産から借金を差し引きした金額(返済義務のない資金)のことです。

具体的には、直前期の決算報告書内の貸借対照表のうち、「純資産の部」の金額をいいます。資本金や資本剰余金、利益剰余金や繰越利益剰余金といった項目が並んでいると思いますが、これらの合計額が自己資本ということになります。

今回は新設会社のため、「1.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと」「2.流動比率が75%以上あること」は考える必要はありません。※現金出資のため

「3.資本金が2,000万円以上あること」「4.自己資本が4,000万円以上あること」については、資本金と資本準備金をそれぞれ2,000万円で設立することでクリアすることができましました!

初回相談から様々な資料をご準備いただき、無事に建設業許可を取得することができました!

建設業許可を勝ち取る方法:まとめ

建設業許可を取得するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。基本的な許認可であれば、有資格者がいれば取得できることも多いなか、建設業許可はかなりハードルの高い許可といえます。

なお、建設業許可は営業所を構えている都道府県に申請をすることになりますが、各都道府県によって審査基準が大きく変わります。東京都で建設業許可の取り方をまとめているので、ぜひご確認ください。

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。