ガードレール設置工事を主に請け負っているものの、

そんな状況に直面し、「どうすれば建設業許可が取れるのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。

実際、建設業許可を取得するには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、正しい知識があればガードレール設置工事専門の業者でも十分に取得可能です。

このページでは、ガードレール設置工事を専門とする建設業者が建設業許可を取得するための条件や手続きについて、わかりやすくご説明していきます。

ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

ガードレールの設置工事には建設業許可が必要!

建設業法では建設工事を「2種類の一式工事」と「27種類の専門工事」に区分しています。しかし、ガードレールの設置工事という区分はありません。

ではガードレールの設置工事は建設業法上、どの区分の工事に該当するかというと、原則「とび土工工事業」になります。

このとび土工工事業の範囲はとても広く、下記5つに大きく分けられます。

1. 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て

2. くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事

3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

4. コンクリートにより工作物を築造する工事

5. その他基礎的ないしは準備的工事

そして、ガードレールの設置工事はこのなかの5番、「その他基礎的ないしは準備的工事」に該当します。

建設業許可は人的要件が特に重要です!

建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件である「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」です。

なかなかイメージするには難しい言葉だと思います。簡単に言うと「経営の責任者」「技術の責任者」と考えていただければと思います。

経営業務の管理責任者になれる方は?

建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者」が最もつまずきやすい要件です。なぜなら常勤している取締役のうち、つぎの”いづれか”の経験を持つ方が必要だからです。

- 建設会社で5年以上取締役として経験のある者

- 建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者

- 上記、通算で5年以上経験ある者

これらは、”クリアする条件”も”それを証明する方法”もかなり高いハードルです。よく相談を受ける内容についてご紹介いたします!

5年以上経営経験があるけど、証明方法が分からない場合

建設業許可がない法人の代表や取締役または個人事業主(一人親方)として5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。

その証明方法は建設業に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。

しかし、これは申請する都道府県によって、準備する書類が違うので注意が必要です。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を1都3県ごとにまとめましたので、ご確認ください。

▼東京都

| (元)個人事業主の経験 | 法人役員の経験 |

|---|---|

| ①確定申告書(受付印のあるもの) ②請求書+入金記録(証明期間分:3か月ごとに1件) | ①登記事項証明書 ②請求書+入金記録(証明期間分:3か月ごとに1件) |

▼神奈川県

| (元)個人事業主の経験 | 法人役員の経験 |

|---|---|

| ①確定申告書(受付印のあるもの) ②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)(必要年数分) | ①登記事項証明書 ②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)(必要年数分) |

▼埼玉県

| (元)個人事業主の経験 | 法人役員の経験 |

|---|---|

| ①確定申告書(受付印のあるもの)or 市町村発行の課税証明書 ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) | ①登記事項証明書 ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |

▼千葉県

| (元)個人事業主の経験 | 法人役員の経験 |

|---|---|

| ①確定申告書(受付印のあるもの)or 市町村発行の課税証明書 ※確定申告書が紛失、かつ、課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件 ②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件) | ①登記事項証明書 ②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件) |

<工事実績証明について>

工事に関する請求書の内容も厳しくチェックされます。例えば人工・応援・常用という文言があったら一切使用できません。

入金記録は一般的には通帳ですが、もし通帳を紛失していても過去10年分まで銀行が記録を残していることが多いので、何とかなる可能性が高いです!

請求書が残っていない場合でも入金記録さえ入手することができれば、証明する方法はいくつもあります。申請実績500件以上あるウィルホープ行政書士事務所へ一度ご相談ください!5分で許可取得の可能性を診断させていただきます!

専任技術者になれる方は?

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

- 定められた国家資格を持っている

- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある

- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある

- 10年以上の実務経験がある

⚠ 要注意ポイント!

実はこの「専任技術者の要件は、取得しようとしている業種ごとに異なるため、注意が必要です。

たとえばガードレールの設置工事(とび土工工事)とほかの業種の許可を取得しようと思うと、求められる資格や経験が違ってきます。

今回はガードレールの設置工事(とび土工工事)に解説していきます。

定められた国家資格を持っている

定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある

<資格取得後、とび土工工事に関する3年以上の実務経験があるもの>

<資格取得後、とび土工工事に関する5年以上の実務経験があるもの>

指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある

大学で土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)、建築学に関する学科→とび土工工事に関する3年以上(高校の場合は5年以上)の実務経験

資格がなくても大丈夫!10年以上の実務経験の証明方法

実務経験の証明方法は、現在所属している会社(自分の会社や個人事業主)での経験を使用する場合と前職での経験を使用する場合によって変わります。

現在所属している会社(自社や事業主・元事業主)

建設業許可がない現在所属している会社または個人事業主(元事業主)として10年以上の実務経験を積んできた場合、工事を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は経営業務の管理責任者と同じように工事に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。

▼東京都

| (元)個人事業主の経験 | 法人役員・従業員の経験 |

|---|---|

| ①確定申告書(受付印のあるもの) ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) | ①社会保険の加入記録 ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |

▼神奈川県

| (元)個人事業主の経験 | 法人役員・従業員の経験 |

|---|---|

| 請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分) | ①登記事項証明書(役員のみ)or 社会保険の加入記録 ②請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分) |

▼埼玉県

| (元)個人事業主の経験 | 法人役員・従業員の経験 |

|---|---|

| 請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) | ①登記事項証明書(役員のみ)or 社会保険の加入記録 + ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |

▼千葉県

| (元)個人事業主の経験 | 法人役員・従業員の経験 |

|---|---|

| ①確定申告書(受付印のあるもの)or 市町村発行の課税証明書 ※確定申告書が紛失、かつ、課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件 ②請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) | ①社会保険の加入記録 ②請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) |

工事実績確認の請求書には該当業種の工事が明確にわかる必要があります。

例えば、内装仕上工事業を取得したい場合は請求書内に「内装工事」や「クロス張替え工事」など。「リニューアル工事」「リフォーム工事」など工事内容があいまいだと工事仕様書・見積書・材料一覧表などを求められるので注意しましょう。

建設業許可のある前職で実務経験を積んだ場合

許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。しかし、すでに退社している場合は協力を得ることができないケースはよくあります。

その場合、次の方法で証明を進めることができます

- 会社の許可を取得した都道府県を確認

許可を取得していた都道府県をまず確認することが重要です。 - 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の場合

行政に対して「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えることで、その会社がいつからいつまで許可を取得していたのかの情報を提供してもらえる場合があります。

10年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!

経営業務の管理責任者も専任技術者も常勤証明が大変

「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」も必ず営業所に常勤させ、それを証明しなければいけません。

常勤性の証明書類は税金や社会保険関係の書類が多く、行政書士でも詳しくない方が多いです。ウィルホープ行政書士事務所では、細かい部分までご案内が可能ですので、ご自身で判断するのではなく、一度ご相談ください。

※申請する都道府県によって書類が変わりますので注意が必要です。

▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法

▼厚生年金関係で常勤性を証明する方法

▼住民税関係で常勤性を証明する方法

▼健康保険組合関係で常勤性を証明する方法

なお、採用した直後に常勤性を証明するのは、下記3パターンしかないかなと思います。

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

なお、実際に常勤はしているのに、他社からも給料が発生していることで、常勤性が認められないことが多いです。

以前は健康保険証だけで常勤性を証明できていたので、いわゆる名義貸しで建設業許可をとれていたケースも多いようですが、健康保険証が廃止されたことでかなり厳しくなりました。

常勤性証明が非常勤証明になってしまうこともありますので、お困りの方は今すぐ無料相談をご活用ください。

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

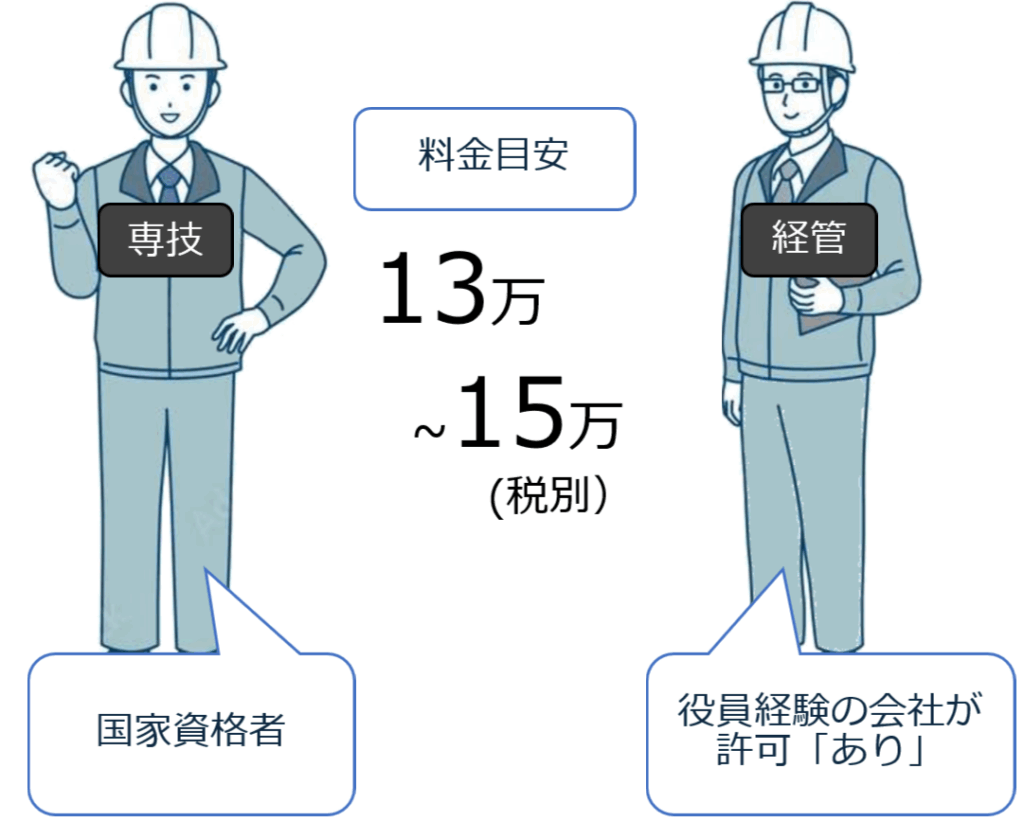

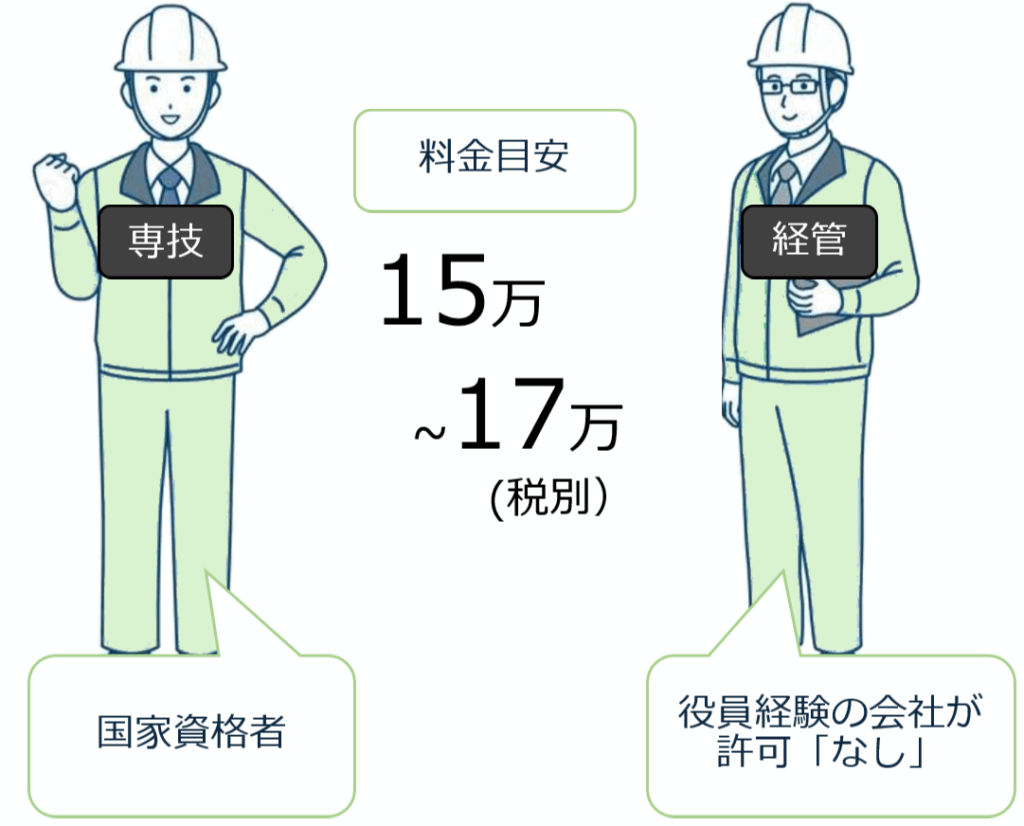

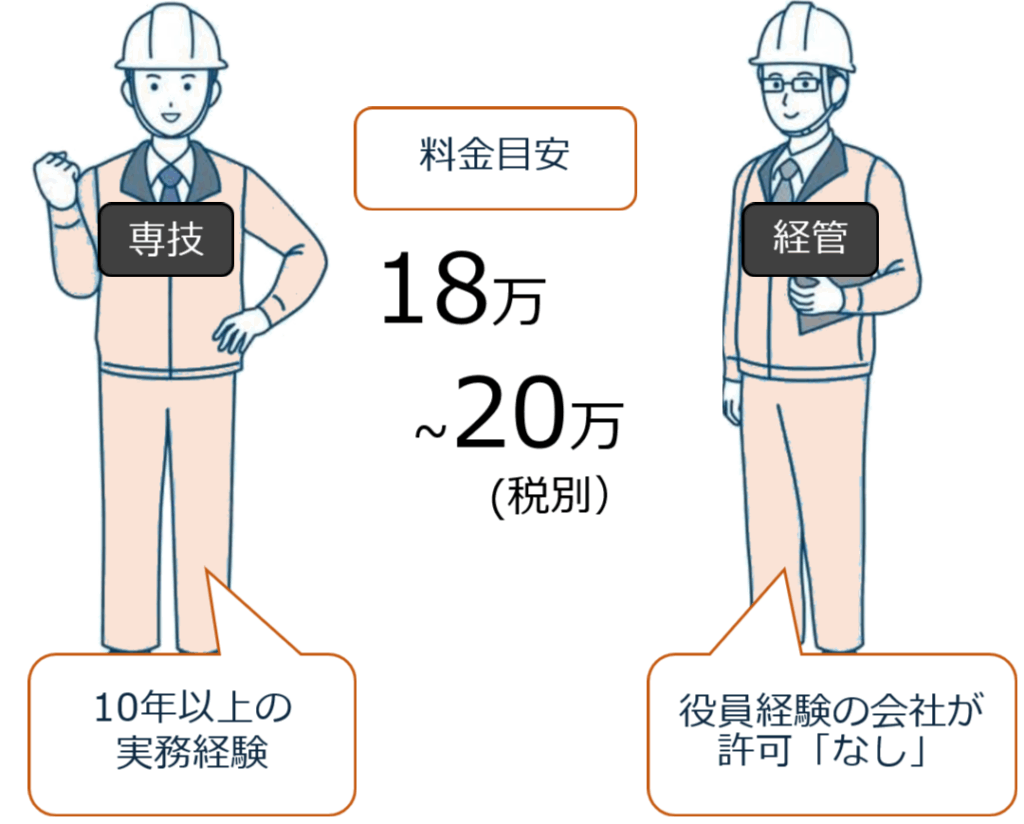

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。

| 内容 | 建設業許可新規申請 |

| 報酬額(税抜) | ¥130,000~¥200,000 |

| 登録免許税 | ¥90,000 |

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

建設業許可を取得したい方へ!行政書士へ依頼するメリット

「ガードレールの設置工事しているからとび土工工事業だろう」と自己判断して許可を申請すると、思わぬ不許可や修正指導を受けるケースがあります。建設業の業種区分は非常に細かく複雑で、素材や施工方法によって必要な許可業種が異なるため、判断を誤ると大きなロスに繋がりかねません。

また、建設業許可は誰でも簡単に取れるものではありません。

「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」といった厳しい人的要件をはじめ、財産的要件・欠格要件など、細かい審査項目を一つずつ丁寧にクリアしていく必要があります。

「今すぐ許可を取らないと大きな案件が受注できない」

「元請から『無許可では発注できない』と言われて困っている」

こんなお悩みを抱えている事業者様は、行動を後回しにするとチャンスを失う可能性も。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

よくある質問~FAQ~

- Qガードレール設置工事にも、本当に建設業許可が必要なの?

- A

はい。 ガードレール設置工事の許可区分としては「とび・土工工事業」に該当します。誤って別の業種で申請すると、許可が受理されないリスクや許可しても現場に入れないケースがあります。詳細な判断や適切な対応をご希望の場合は、お気軽に無料でご相談ください。

- Q各都道府県で審査内容は同じですか?

- A

- Q他の事務所で断られた案件でも相談できますか?

- A

もちろん! 内容次第では取得が可能なケースも多いので、まずはお気軽にご相談ください。