塗装工事業の建設業許可が取りたいのに、要件の壁にぶつかっていませんか?

「500万円以上の工事を請け負いたい。でも建設業許可の要件を満たしていない…」

「昔の書類が残っておらず、証明ができない…」

こんな理由から建設業許可を諦めている建設業者も多いです。

このページでは、よく相談される以下3つの要件について、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の申請を中心に、行政のHPで掲載されている「建設業許可申請についての手引き」には載っていない、経験に基づく対処方法をご紹介いたします。

- 経営業務の管理責任者の要件クリアの方法

- 専任技術者の要件の工夫した立証方法

- 500万円の財産要件を満たす工夫

ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

建設業許可の塗装工事業とは?

塗装工事業とは、工作物に対して塗料や塗材を吹き付け・塗り付け・貼り付けることにより、機能性や美観を向上させる工事を指します。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。

例えば、道路を舗装する工事は舗装工事業にあたりますが、舗装した道路に車線を引く工事は塗装工事業として扱われます。

ここからは、6種類ある塗装工事業の具体的な内容について説明します。

1:塗装工事

塗装工事は、建築物や構造物に対して塗料を施すことで、補強、防水、耐火性の向上などを図る工事です。風雨や火災などの外的要因から建物を守るために行われ、多様な目的に応じた施工が求められます。

また、塗装は時間の経過とともに劣化するため、定期的な塗り替えも塗装工事の重要な役割の一つです。

2:溶射工事

溶射工事は、基材となる金属の表面に別の金属を高温で溶かして吹き付けることで、目的に応じた特性を付加する「表面加工」の一種です。

鉄鋼構造物に対しては、防錆・防食処理を行うことで、錆や腐食から基材を保護します。また、有機溶剤やガスに晒される環境では、耐蝕性や耐摩耗性、耐熱・遮熱性、電気絶縁性、耐酸化性といった性能の向上を目的とした施工が求められます。

3:ライニング工事

ライニング工事は、ビルやマンションなどの建物に張り巡らされている給排水管の内側から専用の塗料を流すことで、新管のようにする塗装工事業です。

給排水管が腐食、破損した際に、コストや工事の規模などの観点から、配管の取り替えを控えたいと感じているビル管理会社やマンションオーナーは一定数います。

そのような際に、ライニング工事は取り替えを行わずに配管を再生させられるのです。

4:布張り仕上工事

ライニング工事は、ビルやマンションなどの建物内に張り巡らされた給排水管の内側に専用の塗料を流し込み、内面をコーティングすることで、配管を再生させる塗装工事です。

ライニング工事は、既存の配管を撤去せずに延命・再生を図ることができるため、コストパフォーマンスの良い手法として注目されています。

5:鋼構造物塗装工事

鋼構造物塗装工事は、鋼材の表面に防錆塗膜を形成し、錆や腐食から構造物を保護することを目的とした塗装工事です。

6:路面標示工事

路面表示工事は、道路上にセンターラインや横断歩道などの区画線を引く作業で、交通の安全と円滑な流れを確保するために不可欠な塗装工事です。

道路上で行われるため舗装工事と混同されがちですが、塗装工事業に分類されます。

できれば合わせて許可を取得したい工事業種

塗装工事と関連性の高い業種として、以下の業種が挙げられます。これらの業種についても併せて建設業許可を取得することで、事業の幅を広げることができ、案件の一括受注や業務効率の向上にもつながります。

【塗装工事業】業務の管理責任者の要件をクリアする方法

建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者」が最もつまずきやすい要件です。なぜなら常勤している取締役のうち、つぎの”いづれか”の要件をクリアする必要があるからです。

- 建設会社で5年以上取締役として経験のある者

- 建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者

- 上記、通算で5年以上経験ある者

※令和2年10月よりこれらの経験以外でも認められるようになったのですが、主に大企業向けの措置なので、本ページでは省略いたします。もし気になる方はお気軽にお電話ください!

これらは、”クリアする条件”も”それを証明する方法”もかなり高いハードルです。よく相談をうけるの許可のない業者で5年以上経営経験があるケース。対処方法を解説していきます!

許可のない業者で5年以上経営経験(個人事業主経験)があるケース

建設業許可がない法人の代表や取締役または個人事業主として5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。

その証明方法は建設業に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。

しかし、これは申請する都道府県によって、準備する書類が違うので注意が必要です。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を1都3県ごとにまとめましたので、ご確認ください。

▼東京都

| (元)個人事業主の経験 | 法人役員の経験 |

|---|---|

| ①確定申告書(受付印のあるもの) ②請求書+入金記録(証明期間分:3か月ごとに1件) | ①登記事項証明書 ②請求書+入金記録(証明期間分:3か月ごとに1件) |

▼神奈川県

| (元)個人事業主の経験 | 法人役員の経験 |

|---|---|

| ①確定申告書(受付印のあるもの) ②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)(必要年数分) | ①登記事項証明書 ②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)(必要年数分) |

▼埼玉県

| (元)個人事業主の経験 | 法人役員の経験 |

|---|---|

| ①確定申告書(受付印のあるもの)or 市町村発行の課税証明書 ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) | ①登記事項証明書 ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |

▼千葉県

| (元)個人事業主の経験 | 法人役員の経験 |

|---|---|

| ①確定申告書(受付印のあるもの)or 市町村発行の課税証明書 ※確定申告書が紛失、かつ、課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件 ②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件) | ①登記事項証明書 ②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件) |

<工事実績証明について>

工事に関する請求書の内容も厳しくチェックされます。例えば人工・応援・常用という文言があったら一切使用できません。

入金記録は一般的には通帳ですが、もし通帳を紛失していても過去10年分まで銀行が記録を残していることが多いので、何とかなる可能性が高いです!

請求書が残っていない場合でも入金記録さえ入手することができれば、証明する方法はいくつもあります。申請実績500件以上あるウィルホープ行政書士事務所へ一度ご相談ください!5分で許可取得の可能性を診断させていただきます!

【塗装工事業】専任技術者の要件をクリアする方法

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、このページでは一般建設業を取得するパターンでご紹介いたします。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

- 定められた国家資格を持っている

- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある

- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある

- 10年以上の実務経験がある

一番ハードルが高いのは、パターン4の10年以上の実務経験を証明する方法です。

ウィルホープ行政書士事務所では、10年以上の実務経験を証明して建設業許可を取得するケースも非常に多く、資格がないからと言ってあきらめずに建設業許可取得を目指しましょう!

資格がなくても大丈夫!10年以上の実務経験の証明方法

実務経験の証明方法は、現在所属している会社(自分の会社や個人事業主)での経験を使用する場合と前職での経験を使用する場合によって変わります。

現在所属している会社(自社や事業主・元事業主)

建設業許可がない現在所属している会社または個人事業主(元事業主)として10年以上の実務経験を積んできた場合、工事を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は経営業務の管理責任者と同じように工事に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。

▼東京都

| (元)個人事業主の経験 | 法人役員・従業員の経験 |

|---|---|

| ①確定申告書(受付印のあるもの) ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) | ①社会保険の加入記録 ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |

▼神奈川県

| (元)個人事業主の経験 | 法人役員・従業員の経験 |

|---|---|

| 請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分) | ①登記事項証明書(役員のみ)or 社会保険の加入記録 ②請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分) |

▼埼玉県

| (元)個人事業主の経験 | 法人役員・従業員の経験 |

|---|---|

| 請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) | ①登記事項証明書(役員のみ)or 社会保険の加入記録 + ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |

▼千葉県

| (元)個人事業主の経験 | 法人役員・従業員の経験 |

|---|---|

| ①確定申告書(受付印のあるもの)or 市町村発行の課税証明書 ※確定申告書が紛失、かつ、課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件 ②請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) | ①社会保険の加入記録 ②請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) |

工事実績確認の請求書には該当業種の工事が明確にわかる必要があります。

例えば、塗装工事業を取得したい場合は請求書内に「塗装工事」など。「リニューアル工事」「外壁改修工事」など工事内容があいまいだと工事仕様書・見積書・材料一覧表などを求められるので注意しましょう。

手元にある請求書で10年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!

建設業許可のある前職で実務経験を積んだ場合

許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。しかし、すでに退社している場合は協力を得ることができないケースはよくあると思います。

その場合は、

- 会社の許可を取得した都道府県を確認

許可を取得していた都道府県をまず確認することが重要です。 - 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の場合

行政に対して「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えることで、その会社がいつからいつまで許可を取得していたのかの情報を提供してもらえる場合があります。

ウィルホープ行政書士事務所では、「前職からの協力を得られない方」が非常に多いので、連絡を取ることなくクリアする様々な方法を把握しております!

▼ 許可が失効している場合の注意点

もし許可が失効している場合には、適切に廃業手続きを行っていないと、失効前5年間は使用できないケースが多いです。

したがって、許可を取得して一度も更新していない、かつ、許可が失効してしまっている場合は、建設業許可通知書では建設業を営んでいた証明をすることができないので注意が必要です。

したがって、許可を取得して一度も更新していない、かつ、許可が失効してしまっている場合は、建設業許可通知書では建設業を営んでいた証明をすることができないので注意が必要です。

500万円の財産要件

建設業許可を取る上であと1つ、申請者からの相談が多いのが財産要件です。

500万円の財産要件を証明する方法は次の2つの基準です。

- 自己資本が500万円以上あること

- 500万円以上の残高証明書を用意できるか

自己資本が500万円以上あること

よくある誤解として「資本金500万円=財産要件クリア」ではありません!

自己資本とは、会社が自由に使える純粋な財産のことです。わかりやすく言えば、「財産から借金を引いた額」です。

決算報告書の「貸借対照表」にある「純資産の部」に記載された次のような項目の合計で判断されます。

- 資本金

- 資本剰余金

- 利益剰余金(繰越利益など)

たとえば、資本金が100万円でも、利益剰余金が400万円以上あれば、自己資本合計が500万円を超えるので要件クリアとなりし、資本金が500万円でも赤字が続いていれば、自己資本が500万円未満となってしまいます。

ですが、ご安心ください!

500万円以上の残高証明書を用意できるか

自己資本が足りない場合は、銀行預金の残高証明書で証明する方法があります。

- 残高証明書は、「指定日」に銀行口座に500万円以上の残高があることを示す書類

- 一時的な資金(例:売上の入金、銀行融資、役員からの借入)でもOK

- ただし、発行日から1か月以内のものしか使えません

したがって、「入金されるタイミング」や「融資実行のタイミング」から逆算して準備することが重要です。

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

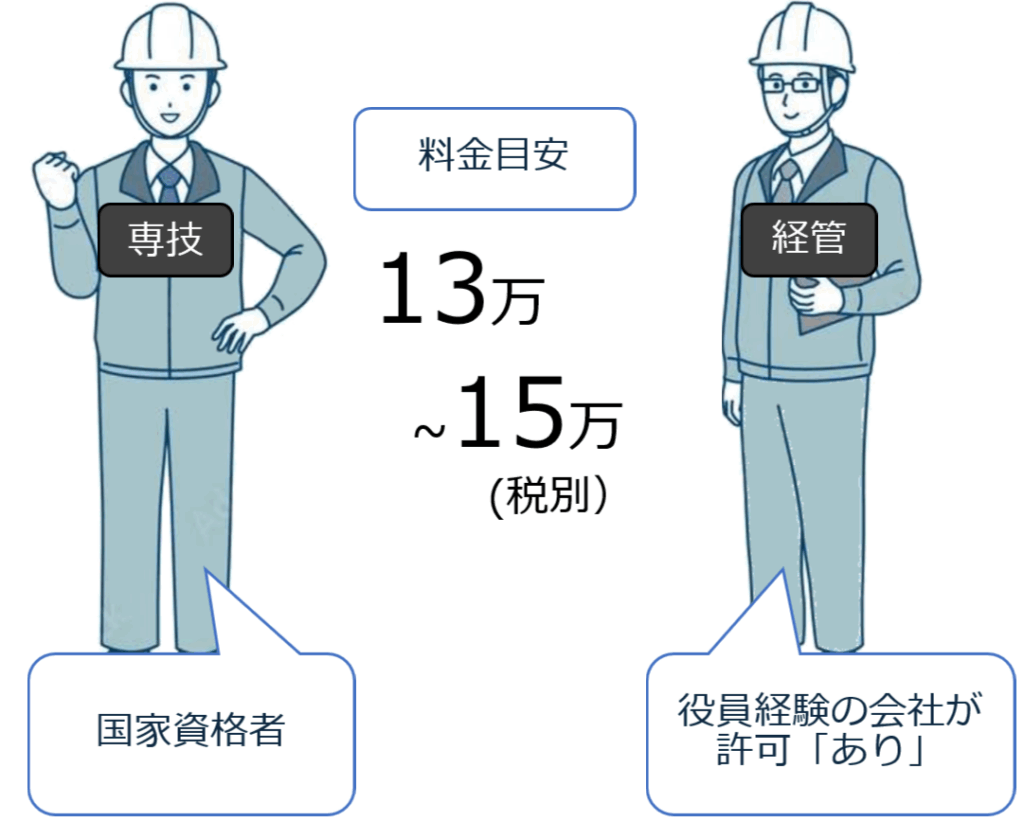

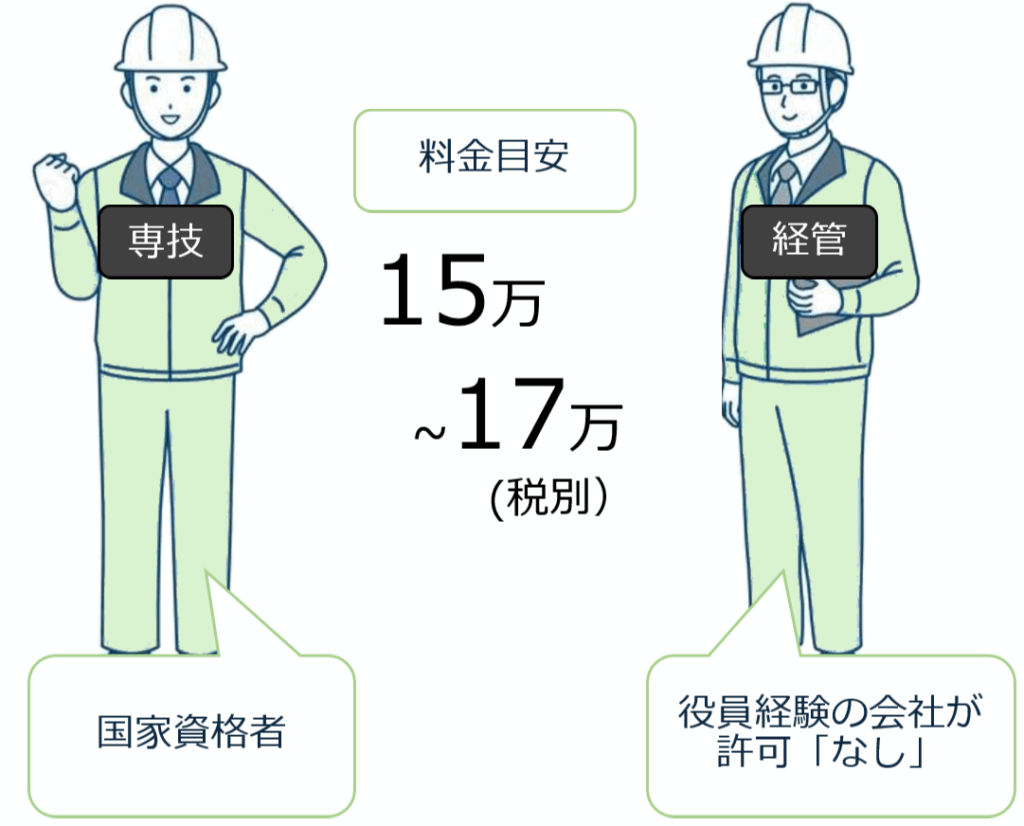

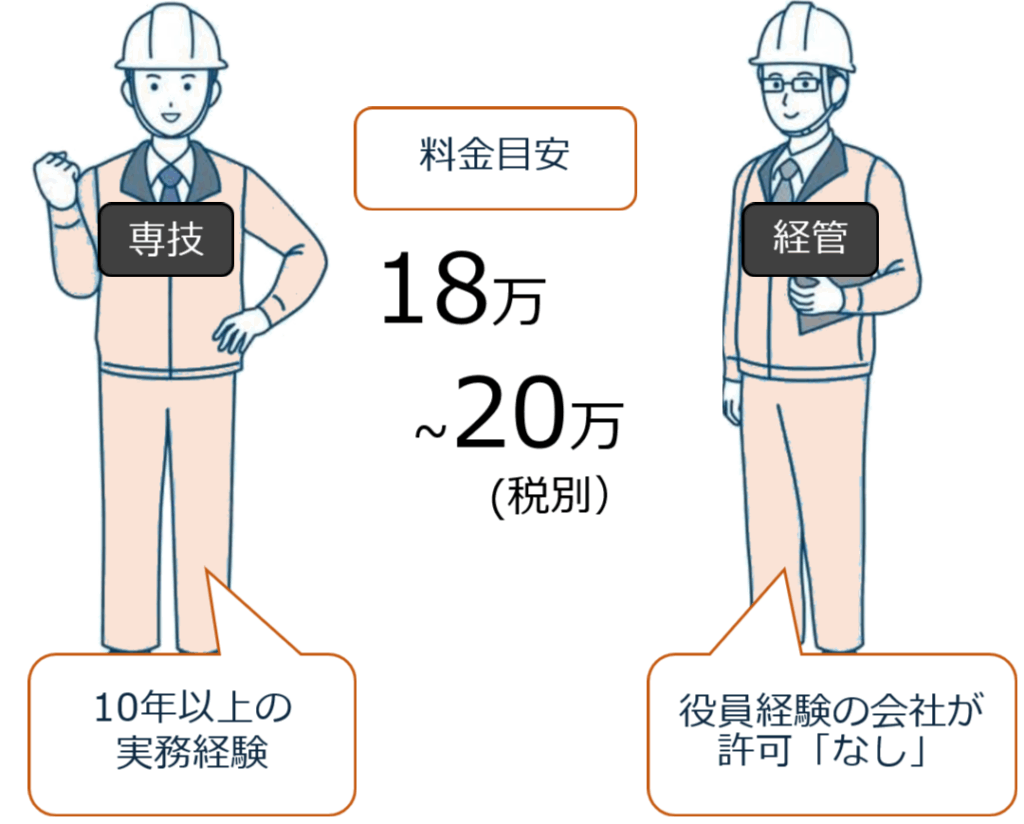

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

| 内容 | 建設業許可新規申請 |

| 報酬額(税抜) | ¥130,000~¥200,000 |

| 登録免許税 | ¥90,000 |

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

建設業許可取得には行政書士のサポートが不可欠です

建設業許可における「業種の区分」は非常に細かく分かれており、誤解されやすい部分です。自社で行っている工事が、どの業種に該当するのかを正確に把握したうえで、適切な許可を取得することが非常に重要です。

たとえば、「塗装工事業」だと思っていた工事が、実は「とび土工工事業」だった――というケースも少なくありません。こうした誤認を防ぐためにも、事前に行政庁や専門家に相談することをおすすめします。

また、許可申請にはもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。

たとえば…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。