建設業許可は、工事の種類ごとに取得する必要があります。

国土交通省(旧建設省)が昭和49年に定めた基準により、一式工事が2業種、専門工事が27業種の、合計29業種に分類されています。

たとえば「内装の仕事だから内装仕上工事業だろう」と思っても、実際には他の業種の許可が必要な場合もあります。

せっかく取得した許可が、請けたい工事に使えなかった…という失敗を防ぐためにも、業種の内容を正しく理解しておくことが大切です。

「自分の工事がどの業種にあたるのか分からない」

「複数の工種を請け負いたいが、どこまで許可が必要?」

そんな疑問がある方!現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「どの業種の許可が必要?」「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

建設業許可の電気通信工事業とは

電気通信工事とは、有線・無線の通信設備やデータ通信設備、放送設備などを設置する工事のことを指し、建設業許可の業種では「電気通信工事業」に分類されます。

いわゆる「弱電工事」とも呼ばれ、電気工事とは扱う分野や工事の性質が異なります。

この区分に該当する工事の例としては・・・

これらの設備を新たに設置する工事のほか、既に設置されている電気通信設備の改修・修繕・補修も含まれます。

※「保守業務」は建設業法上の電気通信工事には該当しません。

身近な電気通信工事の例を詳しくご紹介します。

①LAN工事

家庭や社内でネットワークが使えるように外部からインターネット回線を引き込み、LANケーブルの設置やパソコンなど機器への接続を行う工事です。この工事が終われば、インターネットの使用が可能です。

ただし、LAN工事は、ただ設置すればいいというわけではありません。HUBは設置したら終わりですが、LANケーブルは機器間の空間にどう配線するかを設計する必要があります。実はケーブルの配線は意外と難易度が高いものです。

②防犯カメラ設置工事

カメラ設置位置の選定・取り付け、カメラ、モニター等の機器からコントローラー(制御装置)までの屋外・屋内配線、通信線の接続などが主な作業内容です。

防犯カメラはその特性上、導入する時にこそ知識や経験が求められます。

③電話工事

オフィスに欠かせない通信手段である電話のための工事には2つの工程があります。

引き込み工事では高所作業車を使い、電柱から建物内へと電話線を引き込みます。

屋内の工事は主に3つの種類に分けられて、新しいオフィスでレイアウトに合わせて電話の設置をする以外に、すでに運用中のオフィスの電話の移動や増設が考えられます。また移動や増設を繰り返したことでわかりにくくなった配線を整理することも仕事です。

一般的にオフィスでは複数の電話を運用できるような配線が必要な上、近年は電話機能を持った複合機を使用している例も多く、電話工事単体ではなくインターネット回線などいくつかの工事と合わせて行った方が作業効率が良いこともあります。

④光ケーブル敷設工事

光ファイバーケーブルを使った光回線による通信は、一般的な従来の回線と比べ通信が安定しており速度も速いです。

光回線のインターネットを使うには、外部から光ファイバーケーブルを引き込む工事が必要です。

電気通信工事と電気工事の違い

「電気通信工事」と「電気工事」は、建設業許可の業種として別々に分類されており、必要な資格や取り扱える工事の内容にも違いがあります。名前が似ていることから混同されがちですが、両者には明確な区分があります。

電気工事とは?—いわゆる「強電工事」

電気工事は、発電所や変電所から供給される電気を、建物や施設で安全に利用できるようにする工事です。高圧・低圧の電力を扱うため、「強電工事」とも呼ばれます。

電気工事の代表例

電気工事では、大きな電力を扱うため安全性と専門知識が重視されます。

電気通信工事との混同に注意

電気通信工事は「弱電工事」とも呼ばれ、情報の送受信を目的とした通信設備の工事を指します。例えば以下のような工事は、電気工事のようなイメージがあっても、実際には電気通信工事に該当します

これらの工事は情報通信に関するものであり、電力の供給そのものを目的とした電気工事とは異なります。

電気通信工事業の一般建設業許可要件とは?

建設業許可(電気通信工事業)を受けるためには、以下の6つの要件をクリアしなければなりません。

- 経営業務の管理責任者がいること

- 専任技術者が営業所ごとにいること

- 請負契約に関して誠実性があること

- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

- 欠格要件に該当しないこと

- 社会保険に加入している

①経営業務の管理責任者がいること

建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者」が最もつまずきやすい要件です。なぜなら常勤している取締役のうち、つぎの”いづれか”の要件をクリアする必要があるからです。

- 建設会社で5年以上取締役として経験のある者

- 建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者

- 上記、通算で5年以上経験ある者

※令和2年10月よりこれらの経験以外でも認められるようになったのですが、主に大企業向けの措置なので、本ページでは省略いたします。

これらは、”クリアする条件”も”それを証明する方法”もかなり高いハードルです。よく相談をうけるの許可のない業者で5年以上経営経験があるケース。なお、経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。

「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

②専任技術者が営業所ごとにいること

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。この専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

- 定められた国家資格を持っている

- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある

- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある

- 10年以上の実務経験がある

資格を持っていれば、悩むことは少ないと思います。一番ハードルが高いのは、パターン4の10年以上の実務経験を証明する方法です。

ウィルホープ行政書士事務所では、10年以上の実務経験を証明して建設業許可を取得するケースも非常に多いです。資格がないからと言ってあきらめずに建設業許可取得を目指しましょう!

③請負契約に関して誠実性があること

3つ目の要件は、申請者本人や関係者が「建設工事について契約上のトラブルを起こす可能性がないこと」が求められます。

対象者は

過去に以下のような行為があると、許可が下りない可能性があります

● 不正な行為

請負契約の締結・履行に関して、法令に違反する行為をした場合

例えば・・・

- 詐欺行為で契約を結んだ

- 脅迫して契約を履行させた

- 工事代金を横領した

● 不誠実な行為

契約内容に反して、信義に反する工事対応を行った場合

例えば・・・

- 約束した工期を故意に大幅に遅延

- 契約内容と異なる資材や施工方法を用いた

「自分の過去の経歴に問題がないか不安…」という方は、事前に確認しておくと安心です。

少しでもご心配な点があれば、専門家に相談されることをおすすめします。

④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

4つ目の要件は、、工事を最後まできちんと完了できるだけの資金力があるかを審査されます。これを「財産要件」と呼びます。

この要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

● 一般建設業許可の財産要件

次のいずれかの要件を満たす必要があります。

会社設立間もなく、まだ決算報告書に自己資本が反映されていない場合でも、資本金や預金残高証明などでカバーできます。柔軟に対応可能な要件ですので、気になる方はご相談ください。

● 特定建設業許可の財産要件

特定建設業許可を取得するには、より厳格な財産条件が求められます。以下のすべてを満たす必要があります。

特定建設業は、大規模工事を元請として請け負うことを前提とした許可です。そのため、経営の健全性や資金力が厳しくチェックされるのです。

⑤欠格要件に該当しないこと

5つ目の要件は、申請者自身や法人の役員などが「一定のルール違反に該当していないこと」が求められます。これを「欠格要件(けっかくようけん)」といいます。

以下のいずれかに該当すると、許可を受けることができません。

実際に、この欠格要件のご相談はかなり多いです。

例えば・・・

これはすべて本当に相談された内容です。欠格要件に該当してもばれないと思ったけど不許可になったという相談もありました。

「昔のことだから大丈夫だろう」と自己判断してしまうのは危険です。欠格要件に該当するケース・該当しないケースありますので、過去の経歴に不安がある場合は、必ず事前に専門家に相談して確認しましょう。

⑥社会保険に加入している

令和2年10月の法改正により、社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。

すべての建設業を営む者が建設業許可の申請をする際、適切な社会保険に加入しているかを確認されます。

建設業において求められる社会保険は、以下の3つです。

社会保険に未加入の場合は、

- 新規で建設業許可を取得できない

- すでに許可を持っている場合でも更新ができない

という事態に陥ります。「まだ加入していない」「以前のまま放置している」という方は、まずは保険の加入状況を確認し、早めの対応を行うことが重要です。

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

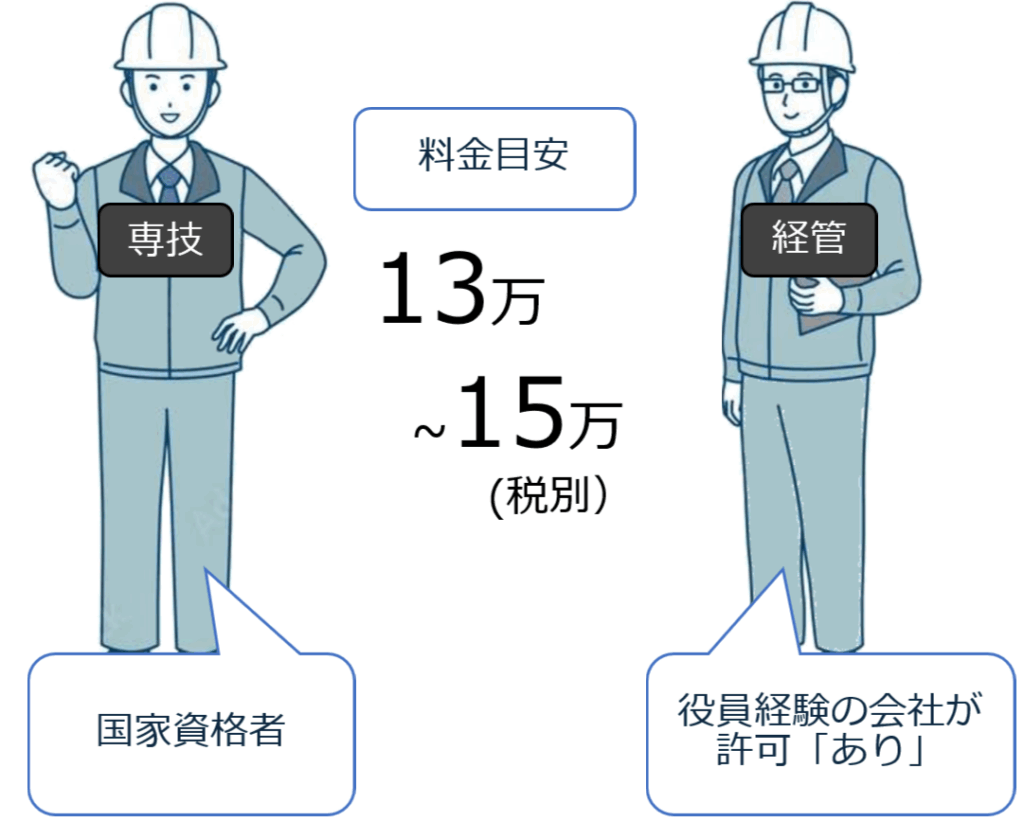

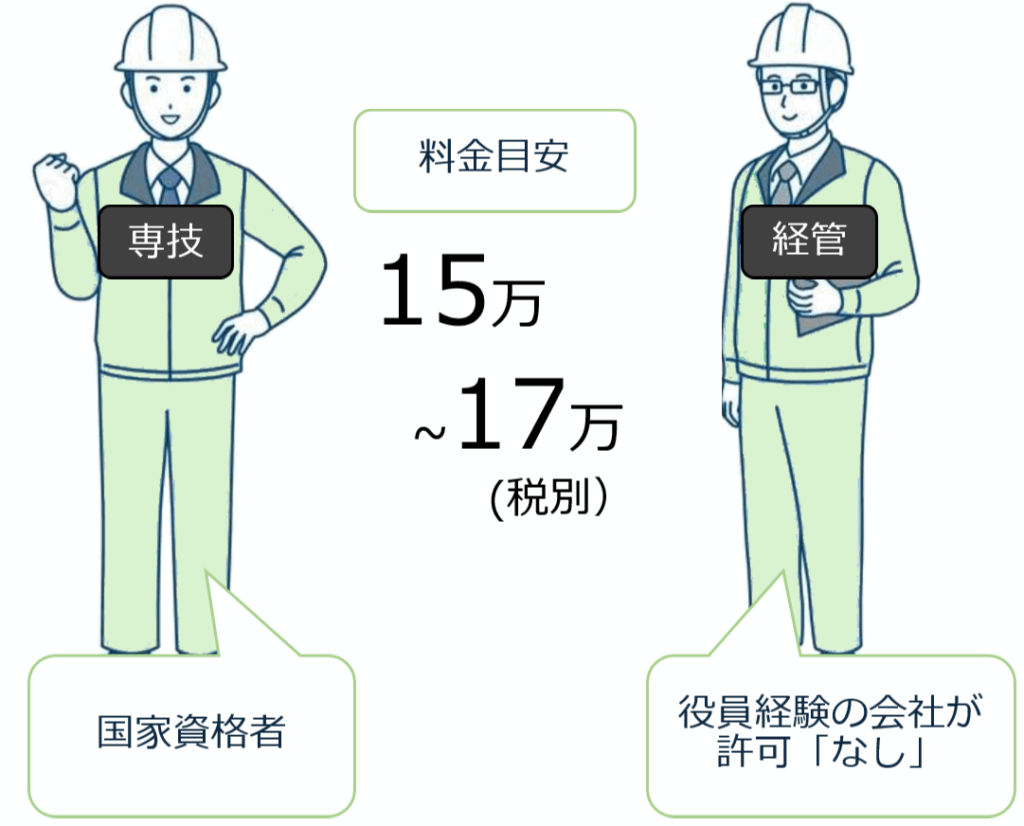

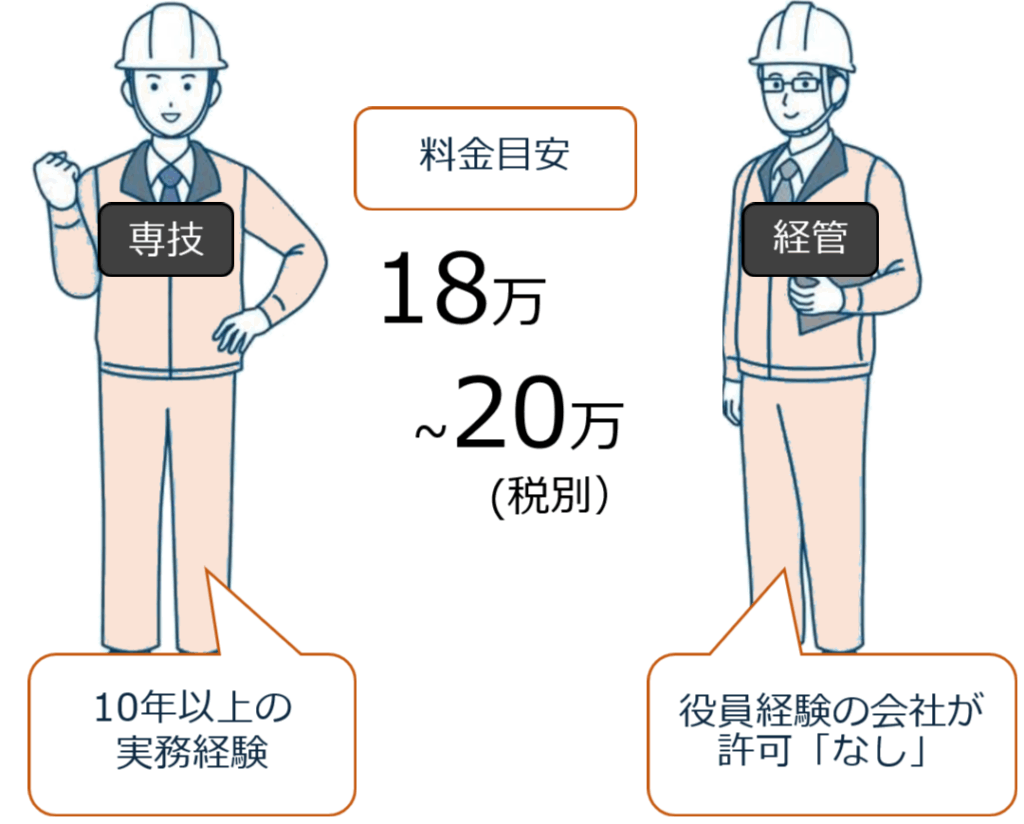

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

| 内容 | 建設業許可新規申請 |

| 報酬額(税抜) | ¥130,000~¥200,000 |

| 登録免許税 | ¥90,000 |

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

建設業許可取得には行政書士のサポートが不可欠です

建設業許可における「業種の区分」は非常に細かく分かれており、誤解されやすい部分です。自社で行っている工事が、どの業種に該当するのかを正確に把握したうえで、適切な許可を取得することが非常に重要です。

たとえば、「電気通信工事業」だと思っていた工事が、実は「電気工事業」だった――というケースも少なくありません。こうした誤認を防ぐためにも、事前に行政庁や専門家に相談することをおすすめします。

また、許可申請にはもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。

たとえば…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。